Cómo citar: Bermúdez, M., et al. (2008). Jus comentarios a la jurisprudencia y práxis jurídica. Lima: Grijley, pp. 33-40.

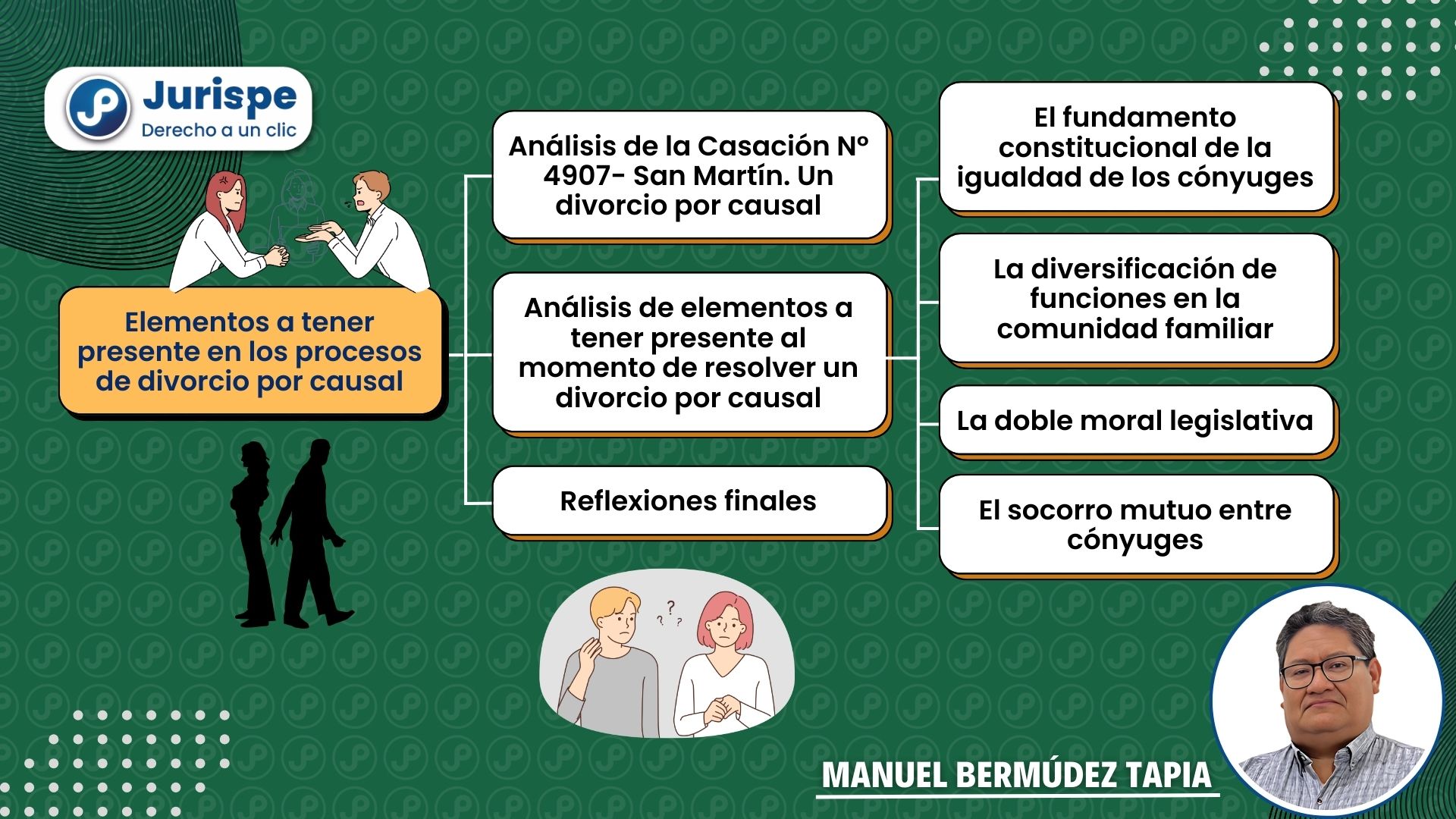

Elementos a tener presente en los procesos de divorcio por causal

1. Análisis de la Casación N° 4907-2007, San Martín. Un divorcio por causal

El análisis jurisdiccional que ha realizado la Sala Civil Suprema respecto de la casación materia de comentario, lejos de ser una interpretación novedosa o que genere una línea jurisprudencial por la excelencia en la redacción de la resolución judicial, es sumamente sencilla por cuanto solo interpreta literalmente el artículo 339° del Código Civil, situación que hace vulnerable al sistema jurisdiccional en su conjunto, tanto para la sociedad si consideramos el elevado costo que significa una mala impartición de justicia, como para la misma demandante si consideramos los hechos que se presentan en el expediente.

AI parecer, algunos de los hechos denunciados como la violencia física (lesiones que motivaron un proceso penal) y violencia psicológica (amenaza con anuas de fuego y adulterio) fueron obviados por el juzgado mixto (declaró improcedente la demanda sobre divorcio por las causales de adulterio e injuria grave e infundada por la causal de condena por delito doloso) y la Sala de Moyobamba. Como agravante, podemos señalar que el juzgado no tomó en consideración la condena de privación de libertad de tres años por delito de tenencia ilegal de armas con la cual se hacía violencia psicológica.

Igualmente, en la propia casación se observa tan solo una referencia al adulterio que posteriormente provoca la separación y el planteamiento del divorcio. Asimismo, incomprensiblemente no se vincula la referencia textual del considerando quinto con la violencia psicológica.

¿Qué esperaban las instancias judiciales por las cuales transitó el caso materia de litis?, ¿que la demandante finalmente sea parte de las estadísticas de feminicidio en el Perú? Lamentablemente, el Poder Judicial y el mismo Ministerio Público todavía no toman en cuenta la violencia psicológica dentro de una relación, la cual la mayoría de las veces es de una mayor incidencia gravosa que la misma violencia física.

Atendiendo a los hechos señalados en el considerando quinto de la Casación, podemos observar las características de la demandante:

– Escaso nivel económico, ello genera dependencia respecto de la pareja. De haber sido de otra manera, la separación se hubiera producido mucho antes.

– Escaso nivel sociocultural, toda vez quc tener doce hijos es inversamente proporcional al desarrollo y crecimiento personal.

– Contexto de pobreza extrema, de allí ]a imposibilidad de acceder a métodos de control de natalidad.

– Machismo de la pareja, ya que el marido convive con la esposa a pesar de mantener una relación adúltera con una tercera persona llegando a tener una hija con aquella.

– Elevado nivel de sumisión sexual y personal, al haberse encontrado en estado de gestación, lactancia y crianza de hijos en un periodo mínimo de doce años (si consideramos un embarazo por año).

Cualquiera de los puntos antes indicados bien hubiera permitido a una instancia judicial tener presente la necesidad de tutelar proporcionalmente a la parte «débil» de la relación, toda vez que del inciso 3 del artículo 333° del código (no planteado en la demanda) lo permite. Así pues, atentar contra la vida de la cónyuge no implica necesariamente «matarla», siendo suficiente para nosotros el solo hecho de pretender o «tentar» una agresión (tentativa), la cual, como los mismos jueces lo describen, se ha materializado en el expediente (amenazas con arma de fuego).

Problema aparte es el de la determinación de los plazos para la tramitación de la demanda (seis meses o cinco años) creado por el propio legislador ya que permite a los cónyuges víctimas de alguna causal de separación tener una doble oportunidad para la interposición de una acción judicial.

Particularmente, creemos que es un error legislativo tener una normativa tan difusa como la del artículo 339° del Código Civil, ya que otorga un plazo muy dilatado (cinco años) para la interposición de acciones judiciales de separación en caso de atentados contra la vida, de homosexualidad sobreviniente o de una condena por delito doloso. En este sentido, el juzgador bien hubiera podido aplicar el plazo de seis meses, toda vez que la vida en comunidad sería imposible.

Situación diferente es la que se presenta frente a una causal de adulterio, la que por lo general no es conocida por el o la cónyuge-víctima. Siendo que para estos casos el legislador faculta a quien se vea afectado por la ofensa para plantear la defensa de sus derechos en dos razones diversas: a) cuando conoce el hecho y b) cuando se ha producido el hecho.

Ahora bien, en los casos se acredite el adulterio con el registro de un hijo extramatrimonial, no deberían fijarse plazos por cuanto suele suceder -en buena parte del país- que los hijos extramatrimoniales «aparecen» recién cuando el progenitor ha fallecido o cuando el menor cuenta con una edad que supera los cinco años, por lo cual nos preguntamos ¿qué hacer en esos casos?, ¿es que al conocimiento de este «nuevo» hijo solo puede proceder el plazo de seis meses para plantear la demanda respectiva?

Téngase presente que un hijo procreado con persona ajena a la relación matrimonial debe ser tratado con los mismos derechos que un hijo nacido en el seno del matrimonio®. Para el caso materia de análisis, podemos observar que el demandado había tenido doce hijos, de los cuales diez aún estaban vivos y cinco ostentaban la minoría de edad.

Asimismo, la casación analizada no menciona nada sobre un régimen pensionario a favor de la demandante, pareciendo que se conformase con los bienes inmuebles asignados.

Asimismo, observamos que la Sala Civil de la Corte Suprema ha incurrido en error al dividir la sociedad de gananciales en partes iguales, ya que las mismas no existen, y no se ha considerado siquiera la posibilidad de un resarcimiento a favor de la demandante.

Igualmente hay un error severo en el ámbito de la asignación de la patria potestad, que en realidad la tienen ambos progenitores para el caso materia de comentario. La Sala Civil Suprema, eventualmente, hubiera fijado un régimen de visitas a favor del padre, limitado por cierto, porque si se es violento con la madre, se ejerce una violencia psicológica contra los hijos también.

2. Análisis de elementos a tener presente al momento de resolver un divorcio por causal

2.1. El fundamento constitucional de la igualdad de los cónyuges

En la actualidad, la gran mayoría de las legislaciones del mundo occidental proclaman la igualdad jurídica del hombre y de la mujer para contraer matrimonio, ello sobre la base del espíritu comunitario que sustenta la institución familiar (matrimonio o convivencia) a efectos de limitar el individualismo y abuso de posición de uno de los cónyuges sobre el otro (por lo general el varón).

Asimismo, la realidad social ha ido provocando el paulatino cambio de la legislación pertinente, lo cual nos ha permitido ingresar al contexto de la protección de los cónyuges en caso de separación y divorcios de las uniones matrimoniales. Así también, la evolución social a lo largo de los años ha determinado la mejora de la posición jurídica de la mujer, la cual ha quedado «nivelada» a la de su cónyuge facilitando el equilibrio en la relación conyugal y provocando que la dirección de la familia la asuman conjuntamente los dos cónyuges, dado que ambos comparten el mismo atributo de capacidad.

Ahora bien, la igualdad a la que hacemos referencia no debe contemplarse como el resultado de la neutralización de los poderes e intereses individuales, pues la idea del equilibrio por compensación queda subordinada a la exigencia del respeto de cada uno de los cónyuges por el solo hecho de ser sujetos de derecho.

Sin embargo, como siempre acecha el riesgo de que en determinadas ocasiones la balanza se incline en favor de uno de los cónyuges, la ley tiende a igualar las situaciones desventajosas, pudiendo apreciarse que el poder se comparte y que la libertad se limita por igual, encontrándose ambas esferas jurídicas de acción en un punto medio, fungiendo la igualdad como criterio interpretativo de las diversas normas que regulan la unión matrimonial.

El aporte que hacen ambos cónyuges dentro del matrimonio nunca puede ser totalmente equivalente ya que no se trata de prestaciones ni contraprestaciones sinalagmáticas o proporcionales. Si bien, es cierto el matrimonio se estructura sobre la base de la igualdad, siempre hay una parte que da más (y por ende satisface todas sus necesidades) y otra que resulta sacrificada.

Ahora, si se quisiera lograr una igualdad absoluta sería necesaria una uniformidad o identidad plena, la cual, lógicamente, es contraria a la complementariedad propia del hombre y la mujer. Es por ello que dentro de la relación se puede observar la diferenciación de cometidos y a un reparto de tareas con arreglo a sus capacidades y misión específica, motivo por el cual la igualdad jurídica debe hacerse compatible con la diversidad en el ámbito de las regulaciones de derechos y deberes en la familia.

2.2. La diversificación de funciones en la comunidad familiar

Dentro de una relación conyugal, cada uno de los miembros ostenta una propia función. Así pues, producto del desenvolvimiento de cada uno de ellos van surgiendo deberes específicos como, por ejemplo, los derivados de la paternidad y la maternidad.

Esa asignación de responsabilidades implica que cada cónyuge deba cumplir sus responsabilidades, pero no por contraprestación para con la otra persona, sino porque se impuso moralmente su cumplimiento cuando aceptó iniciar la etapa comunitaria.

La solidaridad en el ámbito de la familia explica que en el seno de esta las diversas necesidades lleven a una reciprocidad de los deberes. En estos casos, la igualdad ya no es aritmética, sino proporcional a las posibilidades materiales, económicas, sociales, laborales, familiares y culturales de cada cónyuge.

Las circunstancias de cada familia son distintas, no debiendo obviarse que se experimentan modificaciones a través del tiempo, tanto positiva como negativamente, siendo las más recurrentes: a) la situación económica de la comunidad, b) el crecimiento profesional diferenciado en la comunidad, c) la conducta afectiva, moral y sexual de un cónyuge, y d) el nacimiento de hijos, ingreso de estos al colegio y finalmente la partida de los hijos del hogar (que provocaron la frase de Napoleón Bonaparte: «los hijos son siempre desagradecidos», o la de León Tolstoi «los hijos son un tormento y no otra cosa»).

Así pues, los jueces en las audiencias evidencian que los acusados por la disolución del vínculo, optan por tener un diálogo excluyente y justificante y las «víctimas» son las personas menos afectadas y sufridas de este mundo. Posiciones que casi nunca abordan las necesidades de los hijos, las verdaderas víctimas de la separación.

La armonía conyugal no se garantiza solamente hablando de la igualdad legal, una formal declaración aislada de su contexto no abarca la totalidad de un pensamiento racional. Por tal razón se impone una interpretación extensiva del Código Civil que fija el deber de socorro y fidelidad mutua.

En un régimen de comunidad siempre surgen la confusión y las lógicas desigualdades, pero además el espíritu de dominación de uno o la explotación de la dedicación y servicio del otro hace que surjan injusticias que es preciso remediar amparando proporcionalmente a quien las padece (acciones afirmativas).

Sin embargo y, de todos modos, la sanción jurídica en materia de Derecho de familia es limitada, pues el Derecho no puede penetrar en las conciencias, mucho menos en un contexto como el nacional que es pluricultural.

2.3. La doble moral legislativa

En el ámbito de la legislación civil observamos aún una severa limitación a la «dignidad» de la mujer, tal es así que el artículo 362° del Código Civil, prácticamente considera a la mujer como un sujeto al que «no es necesario considerar», por cuanto ni su palabra ni la condición que se le pudiere imponer (adulterio) constituyen elementos objetivos para determinar la filiación paterna de su hijo.

A la fecha, ninguna feminista ha manifestado oposición al articulado cuestionado, a pesar de su evidente inconstitucionalidad, presumiblemente porque luchar contra un artículo tan «tradicional» no trae algún beneficio político ni da un espacio publicitario.

2.4. El socorro mutuo entre cónyuges

La cohesión que nace del vínculo matrimonial o relación convivencial obliga al cumplimiento de una recíproca prestación de determinados deberes tanto morales como jurídicos, los cuales fomentan la unidad y solidaridad familiar dentro de una constante interacción interpersonal en la que se acoge, por sobre todo, la idea del deber, ya que ello es parte del compromiso que se asume al contraer matrimonio.

El espíritu de servicio a la comunidad familiar encuentra en el Código Civil su expresión más acabada toda vez que lleva al máximo la unión, tal y como puede apreciarse en el Derecho de familia en donde los imperativos de la conciencia y los deberes éticos priman en relación con los aspectos jurídicos.

Así, al hablar de un deber legal de socorro mutuo, jurídicamente existe la obligación de subvenir a las necesidades objetivas de un consorte, pero no a sus deseos irracionales. Ahora, para la observancia del deber de mutuo respeto cuentan factores extrajurídicos, morales y éticos por estar-el cumplimiento de este deber- condicionado por la formación y educación que cada uno de los cónyuges recibe. Así pues, hay principios que no pueden estar sujetos a evolución y mudanza dada su permanente vigencia, como ocurre con el respeto que una persona debe tener por su cónyuge, que le inhibe y prohíbe la comisión de cualquier conducta adúltera en un matrimonio.

Finalmente, es de notar que el deber de socorro mutuo tiene un alcance impreciso y de difícil determinación por la relatividad de los conceptos que encierra, como son la posibilidad y la necesidad. Además, las concretas situaciones deben ser analizadas atendida la justa medida del problema, alejando el peligro del subjetivismo -frecuente en relaciones tan personales como las que dimanan del matrimonio o convivencia-.

2.5. La regulación del régimen pensionario después del divorcio por causal: la cláusula de estabilización de la pensión

La cláusula de estabilización opera como «revisión automática» de la pensión y se inserta en las resoluciones judiciales por motivos de economía procesal, para así evitar futuros litigios, actuándose como un método de aplicación del principio de economía procesal.

Para determinar la cláusula de estabilización de la J4100 pensión, debemos considerar estos elementos:

– El concepto de desequilibrio económico recogido en la manifestación del presupuesto del nacimiento y finalidad del derecho a pensión, que constituye la pieza clave de interpretación de toda esta figura jurídica, porque, al señalar los requisitos para que pueda tener lugar el nacimiento del derecho, está designando el único posible beneficiario del mismo, según el artículo 342° del Código Civil.

– El empeoramiento o mejoramiento de la situación que se tenía en el matrimonio.

El nivel de vida de cada cónyuge nos aproxima a una idea más subjetiva del desequilibrio, porque su apreciación será el resultado de comparar las necesidades de cada cónyuge y de los recursos o medios económicos que posee para satisfacerlas. Por ejemplo, una separación en la cual un cónyuge es empleado laboral y el otro no, puede provocar una distorsión al final cuando se deba analizar la pensión de alimentos entre ex cónyuges.

Por ello, es necesario evaluar una serie de factores, como: a) la edad, b) el estado de la salud, c) la dedicación a la crianza de los hijos, d) el acceso a medios económicos producto de una actividad productiva o laboral y e) la aptitud para la provisión personal de medios económicos.

Consideramos que esta situación es de vital importancia, sobre todo para analizar casos de asignación de alimentos entre ex cónyuges, por cuanto existe una discriminación subjetiva contra el varón (a quien se le ha asignado una condición de proveedor económico) y también contra la mujer (a quien se le valora limitativamente después de una separación, considerándola como incapaz de acceder a un trabajo o de proveerse sus propios medios económicos).

Evidentemente los legisladores y los juzgados no conocen el elevado aporte económico de la mujer en la sociedad peruana. Así pues, olvidan que luego de la década de los ochenta del siglo pasado, se pudo apreciar cómo afrontaron el reto de la viudez por la violencia política y por el terrorismo, cómo afrontaron el reto de la pobreza económica (primer gobierno de García) y el reto supremo de sacar adelante a sus familias monoparentales.

Así, los comedores populares, los programas de vaso de leche, el fortalecimiento de polos de producción industrial (Gamarra, Villa El Salvador, Cono Norte, etc.) nos indican que la mujer no merece ser subestimada luego de producida la separación. El poco respeto a su dignidad como fuente productora y proveedora de recursos económicos autosuficientes y para sus hijos es un elemento invisible que proviene del machismo social existente.

Consideramos que las mujeres recreadas como personajes de novela o de alguna película hindú (tipo Madre india) no tienen cabida en la sociedad peruana contemporánea. Por ello, es necesario tener presente el elemento de «igualdad» al momento de las asignaciones de pensiones entre cónyuges y valorar positivamente el crecimiento económico de cada parte después de la separación.

Resulta inaudito que se asignen pensiones económicas en un divorcio a mujeres profesionales, con especialización o actividad profesional, o sin hijos menores de edad, solo por el hecho de ser mujeres. El populismo legislativo sigue tratando paternalmente a la mujer, sin reconocerles sus propias potencialidades.

El imaginario social reflejado en los juzgadores y legisladores de que la mujer no sale de casa por criar a sus hijos o de que «sufre» de tristeza o de que se encuentra imposibilitada de acceder a recursos económicos es una visión trasnochada del siglo pasado. Imaginario traducido legislativamente, por ejemplo, en las edades de jubilación, que ponderan una menor cantidad de años de trabajo para la mujer, sin tener presente las estadísticas del INEI que señalan el factor objetivo de que viven más años que el varón (como colectivo).

La pensión de alimentos entre divorciados debe partir de las condiciones personales y la proyección de ambos ex cónyuges en el futuro ya que se podrían generar nuevas situaciones de desprotección.

Por ejemplo: a) mantenimiento de la pensión de alimentos o de viudez, por el cual muchas mujeres no consolidan o formalizan su nueva relación, b) el pedido de incremento de alimentos para así acceder a mayores recursos cuando se tiene hijos de otros compromisos, y c) el pedido de incremento de alimentos desproporcionados cuando se observa un progreso económico del ex cónyuge, fundamentan nuestra posición para plantear una cláusula de estabilización de la pensión, porque de lo contrario el abuso de derecho de una parte sobre otra puede provocar nuevos elementos de conflicto y evidentemente nuevos procesos judiciales.

La finalidad de la pensión, lejos de una pretendida armonización de fortunas de los cónyuges, únicamente deberá procurar los medios de subsistencia (en sentido amplio) al cónyuge que se encuentre, como consecuencia del divorcio o la separación, en estado de necesidad, apreciado este último de una forma subjetiva.

3. Reflexiones finales

Cuando abordamos el análisis de la Casación mencionada, observamos un contexto complejo y poco analizado: la violencia psicológica al interior de la comunidad familiar y el régimen de pensión económica después de la separación producto de la comisión de una causal.

El análisis del principio iura novit curia al interior de los juzgados y de las demás instancias judiciales en el ámbito tutelar familiar, implica no solo un análisis procesal de los planteamientos de la demanda, sino también la posibilidad de revisar el conflicto en sí mismo.

En la mayor parte de casos, los problemas y conflictos al interior de la familia no son propuestos en la demanda, debido principalmente al poco conocimiento de los derechos de las personas, sobre todo para tutelar su derecho a la dignidad.

Padecer un adulterio en una sociedad tan machista como la peruana es un elemento que agrava la relación matrimonial provocando, muchas de las veces, su disolución. Frente a este problema, los juzgadores deben considerar los elementos morales de las partes, por cuanto una eventual sentencia no podría finalizar un conflicto familiar, sino solo sería una etapa más. Complementariamente, se debe sancionar la irresponsabilidad en el incumplimiento de obligaciones jurídicas asumidas.

0 comentarios