Cómo citar: Barletta Villarán, María Consuelo. Derecho de la niñez y adolescencia. Primera edición, Lima: Fondo Editorial PUCP, 2018, pp. 87-99.

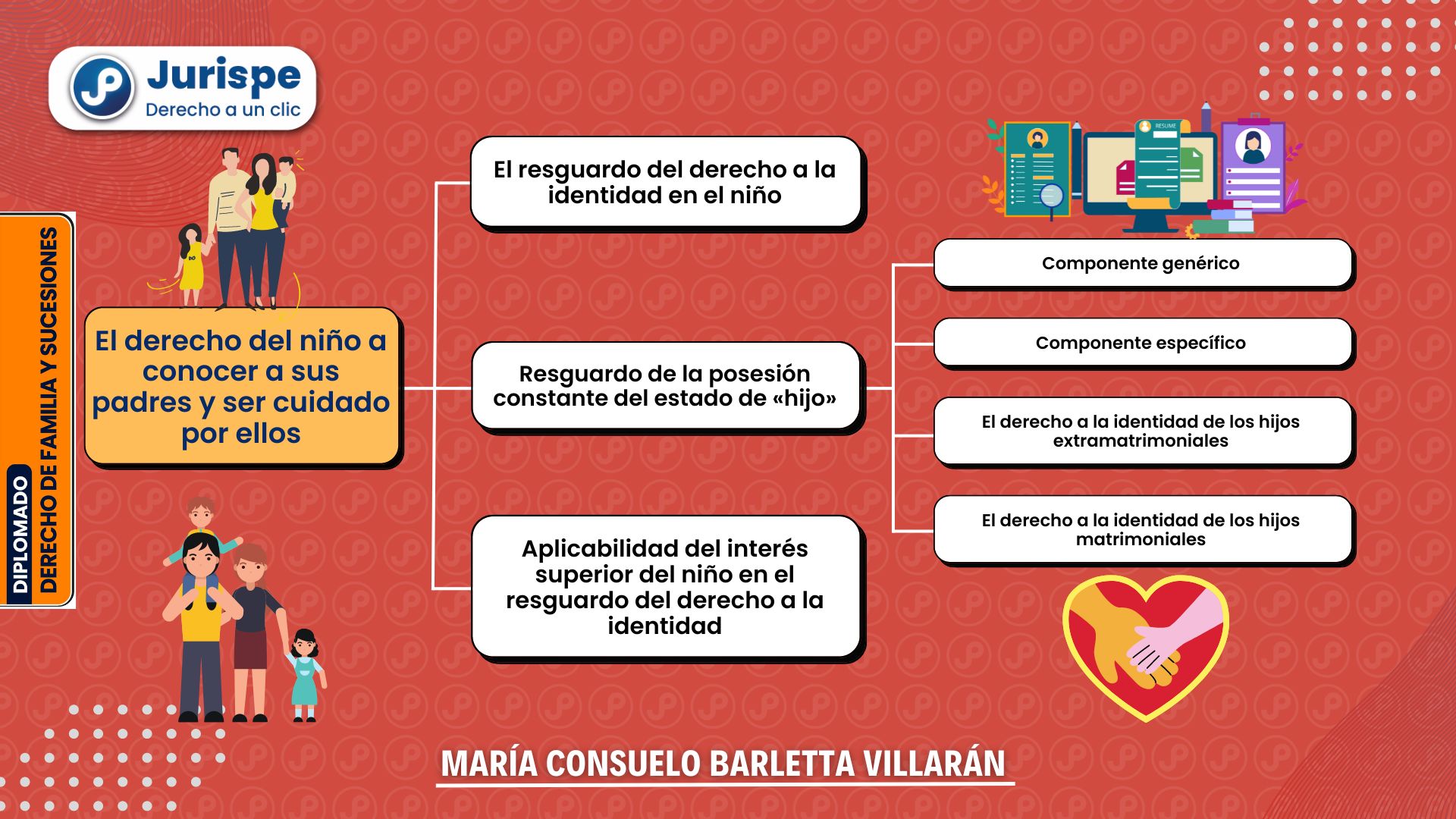

El derecho del niño a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos

La identidad entre la verdad biológica y las relaciones familiares

1. El resguardo del derecho a la identidad en el niño

La orientación doctrinal en el resguardo del derecho a la identidad en los niños y adolescentes ha planteado nuevas perspectivas para el análisis, entre las cuales identificamos la temática de la verdad biológica o el componente del ADN y la posesión constante del estado familiar o las relaciones familiares, que se constituyen en cuestiones medulares para analizar cada caso en concreto.

Fernández Sessarego (1988) define a la identidad como el «conjunto de atributos y características psicosomáticas que permiten individualizar a la persona en la sociedad»; en suma sería todo aquello que hace que cada cual sea «uno mismo» y «no otro».

El mencionado jurista distingue entre la identidad «estática» y la «dinámica». La primera refiere a aquellos componentes de la identidad que tienden a permanecer naturalmente en el tiempo, lo que no exime del suceso de ciertas circunstancias que puedan producir su variación, entre los cuales mencionamos: nombre, sexo, nacionalidad, idioma de origen, parentesco biológico, carga genética, huella dactilar, las vivencias, historias de vida o recuerdos del pasado, entre otros. Mientras que la identidad dinámica alude a aquellos componentes de la personalidad que naturalmente varían, como son: edad, fisonomía, experiencia, entorno familiar (en la medida que nacen y fallecen miembros de la familia en el devenir del tiempo), y asimismo, en esta dinámica que se forja entre sus miembros, cada miembro recoge aprendizajes, aprende creencias, costumbres, hábitos; así como gestos y tonalidades de voz que componen su personalidad, y va moldeando su forma de ser y actuar. Algunas de estas características conforman la identidad del individuo desde el vientre materno, mostrando la autonomía de su personalidad en relación a la madre.

Estos dos componentes a los que alude el jurista, refieren entonces a un ámbito individual y social, en la medida que la identidad se va continuamente construyendo.

1.1. Componente genérico

El derecho a la identidad está recogido en la vigente Constitución Política del Perú, como un derecho fundamental, habiéndose incorporado recientemente, al no encontrarse explícitamente reconocido en la anterior constitución.

Desde la perspectiva de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, resulta jurídicamente acertado que esté ubicado en el inciso 1 del articulado 2 de la norma suprema, en la medida que está directamente relacionado al derecho a la vida, a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar. Su relevancia es destacada por el Tribunal Constitucional, que refiere al: «Derecho de todo individuo de ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo cómo es […] el derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos» (sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 2273-2005-PHC/TC del 20 de abril de 2006).

Asimismo, un componente importante de la identidad es el «nombre», sobre el particular la doctrina vigente orienta su relevancia como una materia de orden público, que favorece a respetar la individualidad de la persona (Serrano, 2001). De otro lado Rubio Correa, señala con respecto al nombre que:

[…] es un derecho y un deber para el ser humano. Derecho en el sentido de que cada ser humano tiene el derecho a que se designe por un nombre, a que le sea reconocido por todos los demás, a que se no le sea cambiado. Es un Deber, porque en la sociedad cada ser humano debe tener un nombre, no lo puede cambiar a su libre voluntad, y tampoco lo puede ceder bajo ninguna forma posible ni para ninguna finalidad (Rubio, 1992, p. 111).

De esta manera, en base a lo señalado por Rubio, debemos considerar que el nombre, al constituirse en un derecho y un deber, tiene un carácter permanente, que no puede variar arbitrariamente a criterio o voluntad de quien lo posee, será por lo tanto necesario que se justifique cualquier alteración del mismo, por razones probadas y justificadas, establecidas en un proceso.

1.2. Componente específico

El artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes indica que la identidad incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y llevar sus apellidos, de esta manera el carácter restrictivo del contenido de este derecho se verifica en la normativa peruana, y se hace necesario realizar una lectura complementaria con el aporte brindado por la Convención sobre los Derechos del Niño.

La Corte Suprema, por su parte, interpreta este derecho teniendo en cuenta no solo los componentes de la identidad estática sino también de la identidad dinámica, cuando se alude al estado de familia que origina derechos y deberes recíprocos entre sus miembros, es decir las relaciones jurídicas que garantizan el desarrollo y bienestar integral de los mismos, indicando de esta manera: «[…] el derecho de identidad de la persona, el que en extenso involucra el derecho de toda persona de conocer quiénes son sus progenitores y antecesores, con todos los privilegios que por ello le pudiera corresponder.» (casación 2921-2001 LIMA, 02 de setiembre de 2002, considerando Tercero) (el resaltado es nuestro).

Además, es necesario agregar que la exigencia de conocer a los padres y ser cuidado por ellos, ha sido establecida en el artículo 7.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño agregando la atingencia «en la medida de lo posible». La especificación de este derecho resulta innovador en la especialidad, puesto que está referido a la conceptualización del derecho a la identidad de manera integral. Con respecto a los niños y adolescentes, se alude a «conocer a sus padres» como el componente de la identidad estática (referido fundamentalmente al ADN) y el «ser cuidado por ellos» refiere a las relaciones familiares, componente de la identidad dinámica.

El derecho a conocer a sus padres alude, en base a lo indicado, al conocimiento de la «verdad biológica», es decir, brindar conocimiento a los hijos de quienes son sus progenitores. Sin embargo, existen circunstancias que pueden ser valoradas y que dificultan el ejercicio de este derecho, por ello la normativa internacional y nacional se refieren a la frase «en la medida de lo posible», aludiendo a situaciones que dificultan el conocimiento del origen biológico o genético, entre las que podemos mencionar: una violación sexual, la inseminación artificial heteróloga, la adopción y el abandono de un expósito (recién nacido) o un niño de corta edad. De manera coincidente la interpretación de «en la medida de lo posible» es utilizada para supuestos en que revelar la verdad biológica de los hijos contravenga su interés superior, pero de ninguna podrá entenderse supeditada a la voluntad política del Estado.

De esta manera, el componente específico del derecho a la identidad que refiere a aquellas características que diferencian su tratamiento normativo del que corresponde a los adultos, nos orienta a las relaciones familiares o posesión constante de estado. Sobre el particular, el artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño es enfático al indicar lo siguiente: «Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.» (el resaltado es nuestro).

Otro componente específico del derecho a la identidad es el derecho a la inscripción inmediata que tienen los hijos, actuando sus padres como representantes legales, esto está contemplado en el artículo 7.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que encabeza su enunciado indicando: «El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento […]». Se requiere del cumplimiento de esta formalidad para brindarle existencia legal, así como la seguridad jurídica y protección que se deriva de este acto jurídico. Además, la normativa vincula este derecho a la adquisición de un nombre, así como de una nacionalidad que le permite estar bajo la jurisdicción de un Estado que garantice el ejercicio efectivo de sus derechos.

En relación a este derecho y su vinculación con otros derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de Derechos del Niño se pronunció recomendando que los Estados «adopten todas las medidas necesarias para que todos los niños sean inscritos al nacer en el registro civil. […] la importancia de facilitar la inscripción tardía de los nacimientos, y de velar por que todos los niños, incluso los no inscritos, tengan el mismo acceso a la atención de la salud, la educación y otros servicios sociales» (fundamento 5 de la observación 7).

Por último, es importante destacar que el carácter específico de este derecho afianza el requerimiento de vincularlo con violencia familiar en agravio del niño cuando, en el caso de los hijos extramatrimoniales, el padre no los ha reconocido legalmente, o la madre se niega a brindar información certera en relación al vínculo de identidad genético con el padre, que refiere a su verdad biológica; cuestión que veremos en el acápite siguiente.

1.3. El derecho a la identidad de los hijos extramatrimoniales

El reto de este tipo de filiación es lograr la vinculación entre la verdad declarada en la partida de nacimiento, documento público que constituye el título de estado familiar, y la verdad biológica, que permite ejercer el derecho a conocer a los padres biológicos y llevar sus apellidos.

La filiación extramatrimonial se refiere al reconocimiento voluntario y al reconocimiento forzado, en ambos casos su carácter es declarativo, es decir que tiene efectos retroactivos al momento de la concepción del niño, con todas las obligaciones que ello conlleva, teniendo además los estados de familia un efecto erga omnes, es decir, oponible a todos.

a. Reconocimiento voluntario

Es entendido como un acto jurídico familiar de carácter personalísimo, solemne y declarativo, aunque el carácter personalísimo se ve afectado cuando los padres son reemplazados por los abuelos en los supuestos establecidos en la normativa peruana (artículo 389 del Código Civil). Si bien es cierto, que los abuelos no están supliendo a sus hijos en el reconocimiento de los nietos, éstos están actuando en su propia representación, generando consecuentemente un vínculo jurídico familiar. En la actualidad, el conocimiento de la verdad biológica del niño está supeditada a la voluntad de la madre de revelar el nombre del supuesto padre —mediante la Ley 28720, del 24 de abril de 2006—, esto cuando procede a su inscripción y al reconocimiento, y actúa como su representante legal. Sin embargo, no genera identidad filiatoria o vínculo jurídico entre el niño y el supuesto padre hasta que el propio padre reconozca voluntariamente o se obtenga una resolución judicial que lo declare «padre». Es necesario indicar que esta ley favorece que se preserve el derecho al nombre y que se consigne en este el apellido del supuesto padre.

Sin embargo, la ley en mención establece el requerimiento de notificar al supuesto padre a fin de informarle que su nombre ha sido consignado en una partida de nacimiento, atribuyéndole paternidad y con ello, se le otorga la facultad de iniciar un proceso de exclusión de nombre, pudiendo acumular la pretensión accesoria de indemnización. Para esto deberá ofrecer la prueba de ADN con el fin de acreditar la no paternidad, la imputación falsa y dolosa de la madre, y el daño o perjuicio producido con esta atribución falsa de paternidad.

b. Reconocimiento forzado

En relación a la estrategia legal para lograr una sentencia de declaración judicial de paternidad, conocida también como reconocimiento forzado, existen posturas divergentes en relación a la manera como ha sido regulada, sin embargo, hay coincidencia en que se trata de un modelo peruano, no habiendo un sistema similar en legislación comparada.

La normativa peruana consigna la posibilidad de iniciar un proceso judicial de declaración judicial de paternidad, cuando el padre no haya reconocido voluntariamente al hijo. En el artículo 402 del Código Civil peruano se señalan una serie de supuestos que probados originan la presunción de que el niño es hijo del demandado, se alude a presunción porque ninguno de los hechos enunciados produce certeza en relación al vínculo filial. Es necesario indicar que todos los supuestos establecidos, a excepción del ADN, son materia de probanza en un proceso de conocimiento. Estos son:

⮚ Cuando exista escrito indubitado del padre que la admita.

⮚ Cuando el hijo se halle, o se hubiese hallado hasta un año antes de la demanda, en la posesión constante del estado de hijo extramatrimonial, comprobado por actos directos del padre o de su familia.

⮚ Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción.

⮚ En los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando la época del delito coincida con la de la concepción.

⮚ En el caso de seducción con promesa de matrimonio en época contemporánea con la concepción, siempre que la promesa conste de manera indubitable.

En el caso del ADN, forma parte de los componentes de la identidad estática de la personalidad y hace referencia a las huellas genéticas que, mediante el procedimiento de la electroforesis, se hace de segmentos secuencias del ácido desoxirribonucleico. Se afirma que la posibilidad de que dos personas sin vínculo biológico compartan un mismo patrón de bandas es menor a la relación de 1 a 100.000.000.000, lo que produce una certeza cercana al 100%. Esto permite concluir que estaríamos aludiendo a un proceso de filiación con corte pericial, tal y como han afirmado algunos autores como Chieri & Zannoni (2001). Estos autores esgrimen la identidad genética referida sustancialmente a la naturaleza irrepetible de cada persona, quien por lo tanto tiene todo el bagaje genético para ser único en la sociedad, encontrándose éste en cualquier parte del organismo del ser humano, y solo es posible que se repita en otro cuando aludimos a los gemelos monocigotos.

En relación a la utilización de la prueba de ADN para probar la filiación tenemos lo indicado por Enrique Varsi, quien sostiene: «La Ley N°28457 nos ofrece, justamente, un proceso sustentado en resultados periciales científicos basados en la prueba de ADN, cuya fuerza, contundencia, y exactitud generan una convicción plena en el juzgador.» (Varsi, 2006, p. 645). De la misma forma, Ariano (2005) sostiene que son diversos los motivos por los cuales hemos optado por este modelo, entre los cuales podemos mencionar: (i) el nivel de certeza de la prueba de ADN, (ii) lo prolongado y lato del proceso de conocimiento para discutir estas causas judiciales y que (iii) lo prolongado del proceso ocasiona que sea costoso, ocasionando en ocasiones su abandono.

Además, corresponde indicar las diferencias entre la aplicación del ADN —establecida mediante la ley 28457, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 07 de enero de 2005—, y el tratamiento legislativo de los supuestos del artículo 402 del Código Civil:

La inversión de la carga probatoria se justifica porque el demandado ejerce mediante esta prueba pericial su derecho a defensa y, asimismo, se afirma que corresponde en aras de la efectividad de la prueba genética y del interés del niño, requiriéndose la contribución de las partes para su realización (Varsi, 2006).

Agregando en relación a la conducta procesal del emplazado, que la identidad filiatoria también se constituye como una presunción en determinados supuestos de la ley 28457, es decir, es posible declarar al emplazado como padre sin necesidad de contar con una prueba de ADN con resultado positivo cuando: (i) el supuesto padre emplazado no se opone a que se le declare padre, de esta manera el mandato se transforma en declaración judicial de filiación, corriendo el plazo de diez días desde que se procedió a su notificación válida (artículo 1); y (ii) a pesar de haberse opuesto no se somete a la prueba de ADN en el plazo establecido por ley.

De esta manera, tal y como lo señala Varsi, «El demandado deberá soportar las consecuencias de su inactividad procesal» (Varsi, 2006, p. 650); mientras que Eugenia Ariano indica «[…] todo el procedimiento gira en apariencia en torno a la prueba de ADN. Sin embargo, el legislador consagró un procedimiento más tendiente a evitarla que a practicarla, siendo que la primera resolución del proceso puede declarar la filiación.» (Ariano, 2005, p. 68).

Es por esto que la ley 28457 ha sido objeto de diversas críticas, que se pueden sintetizar en que esta estrategia legal vulnera el derecho a la defensa, puesto que bastará con lo indicado por la parte demandante para que se declare la paternidad. También se afirma que se trasgreden los derechos a la libertad, intimidad e integridad del demandado; vulneración que es descartada teniendo en cuenta los siguientes argumentos: que el derecho a la identidad requiere de una acción obligatoria de los sujetos implicados, por lo tanto no podemos aludir a un derecho a la libertad violentado o no resguardado; que el acto generador de la vida no puede ocultarse aludiéndose al derecho a la intimidad del emplazado, puesto que este debe revelarse para conocerse el vínculo parental; y, finalmente, el derecho a la integridad tampoco puede ser argüido por tratarse de una prueba que resulta inofensiva a la persona, no invasiva en la medida que se pueden utilizar otros recursos, no circunscribiéndose a las pruebas de sangre. Finalmente, estos derechos deben ceder su prioridad a la paz social, integridad de la familia e identidad del niño (Ariano, 2005).

1.4. El derecho a la identidad de los hijos matrimoniales

El reto de este tipo de filiación implica la vigencia de la presunción de pater est, la cual presume la verdad biológica del hijo matrimonial. De esta manera nuestra normativa incorpora la presunción «hijo de mujer casada es hijo del marido», otorgando seguridad jurídica en relación a la atribución de filiación del hijo matrimonial. Esto es claramente visible, cuando se indica que el marido es el único legitimado para impugnar la paternidad del hijo matrimonial (artículo 396 del Código Civil), su inactividad procesal implica aceptación de la misma. La existencia de esta presunción se basa prioritariamente en la vigencia de la fidelidad y cohabitación como deberes conyugales.

La presunción pater est, es una manifestación del principio de promoción del matrimonio vigente en nuestra normativa, en que será necesario iniciar un proceso de conocimiento para desvirtuarla. Sobre la particular resulta ilustrativo lo indicado en el artículo 362 del Código Civil, al señalarse que el hijo se presume matrimonial, aunque la madre indique que el hijo no es de su marido o sea declarada como adúltera, esta última condición tenía vigencia cuando se estableció el adulterio como tipo penal.

2. Resguardo de la posesión constante del estado de «hijo»

La Convención sobre los Derechos del Niño nos plantea una mayor exigencia que lo indicado en el Código de los Niños y Adolescentes, al señalar que la identidad no solo requiere que el hijo «lleve los apellidos», sino que será necesario que el niño «sea cuidado por sus padres», de esta manera, conforme se ha venido indicando, se amplía el contenido del derecho a la identidad a las relaciones paternofiliales.

Así también, es entendido de manera complementaria con la interpretación del artículo 8.1 de la mencionada normativa internacional, cuando alude a las «relaciones familiares» como componente específico del derecho a la identidad. Las relaciones familiares, entre las cuales se incluye el cuidado parental, están relacionadas a la construcción continua y progresiva de la identidad, manifestándose de esta manera, la posesión constante de estado familiar, es decir las relaciones que se forjan en la dinámica padre/madre-hijo que son parte de un vínculo de parentesco filial reconocido legalmente con efectos jurídicos.

Una cuestión de especial relevancia es lo indicado en el artículo 376 del Código Civil, al señalarse que cuando se juntan la posesión constante de estado y el título de hijo matrimonial —obtenida por el título de estado de cónyuge de los progenitores—, no podrá impugnarse la filiación matrimonial. Sobre el particular, la norma no indica cuanto tiempo debe pasar para que se originen los efectos de la posesión constante de estado, pero bajo una perspectiva de interpretación sistemática de la normativa peruana, podríamos entender que ésta tiene lugar luego de transcurridos mínimamente dos años. De esta manera, la norma en mención permite afirmar que las relaciones familiares tienen mayor relevancia jurídica que el conocimiento de la verdad biológica por parte del niño.

Sobre el particular, Alex Plácido (2008) 4 señala que el sistema constitucional de filiación tiene su sustento en la concepción de familia incorporada en la Constitución de 1993, donde se alude a la familia como institución, sin importar si tiene su origen en el vínculo matrimonial o extramatrimonial (artículos 4 y 5). De esta manera, la investigación de la paternidad o maternidad busca que el vínculo filial reconocido legalmente coincida con la verdad biológica.

Finalmente, resulta ilustrativo sobre la materia lo indicado en el fundamento 113 del Caso Forneron, en el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que «Las relaciones familiares y los aspectos biológicos de la historia de una persona, particularmente de un niño o una niña, constituyen parte fundamental de su identidad, por lo que, toda acción u omisión del Estado que tenga efectos sobre tales componentes, puede constituir una violación del derecho a la identidad.» (CIDH, caso Forneron e hija vs Argentina del 27 de abril de 2012).

3. Aplicabilidad del interés superior del niño en el resguardo del derecho a la identidad

La aplicación del interés superior del niño en casos referidos a la identidad del niño y adolescente, ha tenido una especial relevancia al referirse al supuesto de la filiación matrimonial, en la medida que la presunción «hijo de mujer casada es hijo del marido» ha perdido vigencia y exigibilidad, esto sustancialmente por los avances científicos que permiten conocer la verdad biológica y desvirtuar presunciones.

Sin embargo, hemos podido constatar que la verdad biológica no es lo crucial o determinante, siendo también destacable a la luz de la especialidad del derecho de la niñez y adolescencia, el requerimiento de incorporar las relaciones familiares o de posesión constante de estado como una temática central al momento de determinar sobre el derecho a la identidad del niño y adolescente.

Es ese sentido, la valoración de la primacía del componente de la «verdad biológica» o la «posesión constante de estado» en el resguardo del derecho a la identidad, dependerá de cada caso concreto.

0 comentarios