Cómo citar: Hurtado, J. (2005). Manual de derecho Penal: Parte General I. Lima: Editora Jurídica Grijley, pp. 457-467.

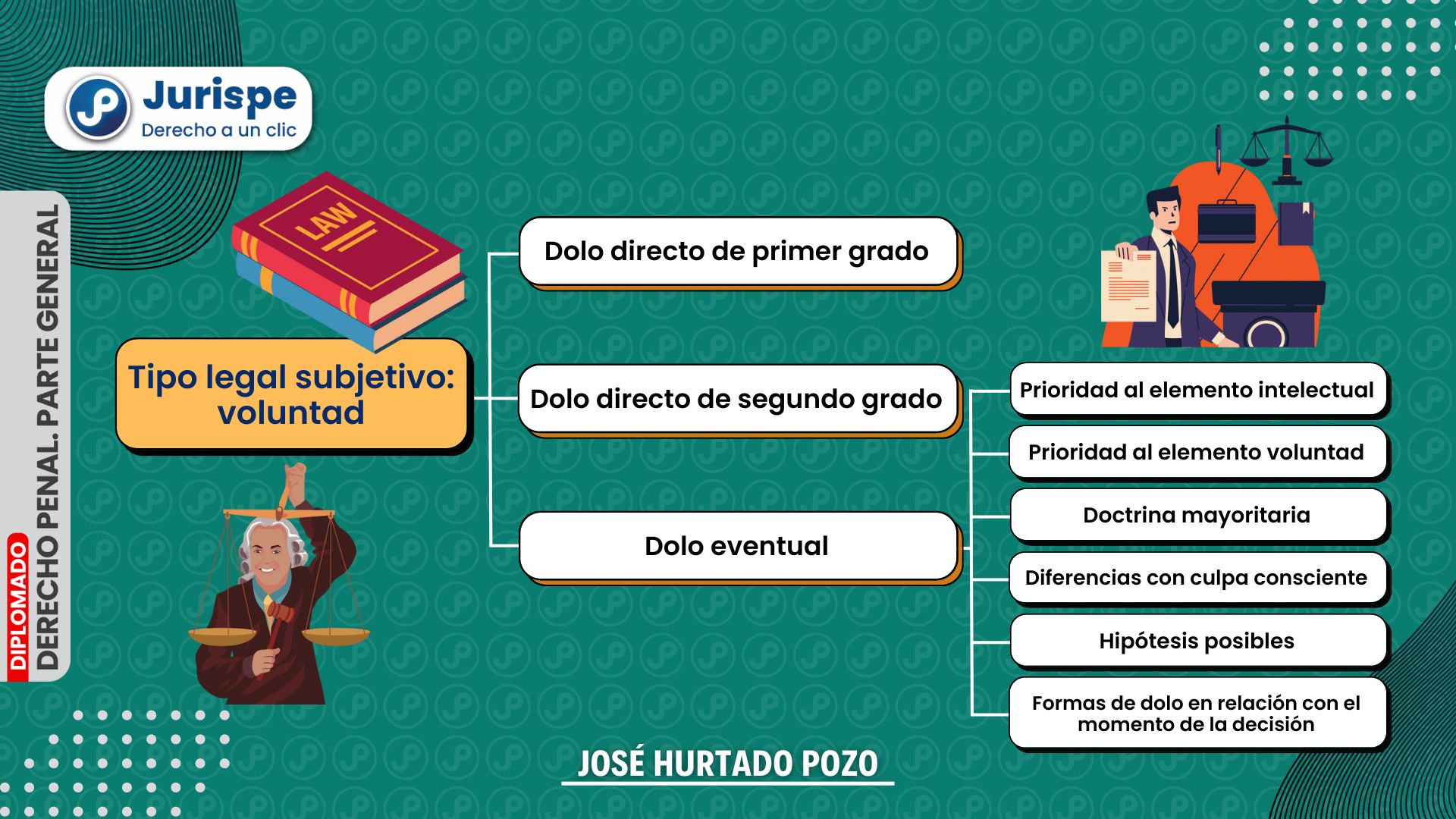

Tipo legal subjetivo: voluntad

El autor debe decidirse a ejecutar el acto descrito por el verbo típico y a realizar todos los elementos o circunstancias que lo caracterizan de acuerdo al tipo legal objetivo. Es decir, su voluntad debe referirse de manera global a la realización del tipo legal. No basta en consecuencia que el autor haya tenido simples deseos o esperanzas respecto a la materialización de éste. Las dificultades estriban en la determinación de los criterios necesarios para saber en qué consiste dicha voluntad. Con facilidad se admite que ésta existe cuando la realización de la acción y de las circunstancias previstas en el tipo legal objetivo concuerda con el fin que se ha propuesto el agente. Problemático es, por el contrario, precisar cuándo debe considerarse como querido el resultado o un elemento del tipo objetivo que el autor sólo se ha representado como de probable realización.

La determinación de lo que se entiende por voluntad se ha efectuado en doctrina mediante la descripción de los denominados tipos o clases de dolo. Sin embargo, la terminología utilizada no es uniforme ni tampoco siempre adecuada. Por esto tendremos en cuenta la clasificación tradicional en tres tipos: directo de primer grado, directo de segundo grado (indirecto) y eventual, sin dejar de considerar, por un lado, otros criterios y, por otro, que lo esencial es tratar de precisar el fondo de la cuestión.

1. Dolo directo de primer grado

Existe casi unanimidad al definir este dolo como la aspiración o pretensión orientada a alcanzar una meta determinada: la realización del tipo legal o el resultado. El agente “persigue”, al decidirse a actuar, alcanzar este fin. No es necesario, sin embargo, que éste constituya el objetivo final de su comportamiento. Así, la realización del tipo legal, querida y buscada, constituye el fin penalmente significativo, aun cuando sea sólo una etapa intermedia en el comportamiento del agente. Tampoco es indispensable que dicha meta constituya el motiva por el cual el agente actúa. Éste puede obrar, por ejemplo, por venganza o lucro. Por último, también es indiferente que la realización del tipo legal o del resultado sea incierta: lo decisivo es que el agente, creando o aumentando el riesgo de perjudicar un bien jurídico protegido, decida cometer un acto con el objeto de realizar el tipo legal o el resultado previsto. El ejemplo típico es el de quien, para matar a una persona, dispara contra ella desde una distancia que no permite asegurar la producción del resultado. Lo decisivo es que su comportamiento comprenda la decisión de materializar el tipo legal.

Se habla de delitos de propósito (Absichtsdelikte), cuando el tipo legal prevé como elemento subjetivo una finalidad especial. La manera inapropiada como la ley se refiere a ésta plantea el problema de saber si se hace referencia a una forma especial del dolo o si sólo se alude a un motivo que debe impulsar al agente. Determinar lo que el legislador ha considerado es una cuestión de interpretación de cada tipo legal. Si no se trata del dolo como tal, estamos ante un caso particular de elemento subjetivo del tipo que no debe ser confundido con éste (por ejemplo, la finalidad del enriquecimiento ilícito en la estafa). Por lo tanto, resulta inconveniente considerar la intención marcada por un propósito determinado como una forma especial de dolo diferente al dolo directo (primer grado).

Un caso particular con respecto a que basta la voluntad dirigida a la realización de un resultado incierto es el de los delitos cuyo tipo legal prevé, como elemento subjetivo, que el agente actúe “a sabiendas…”. En estos casos, existe una diferencia entre el dolo directo y el dolo eventual a nivel del elemento cognitivo. Este conocimiento especial caracteriza de tal manera el dolo que excluye así el dolo eventual. Por ejemplo, quien propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa actúa dolosamente sólo cuando lo hace “a sabiendas” (art. 289), es decir teniendo un conocimiento cierto de que propaga una de esas enfermedades; por lo tanto, el dolo eventual no basta.

2. Dolo directo de segundo grado

En este caso, el autor sabe que la realización del tipo legal, de una circunstancia del hecho o del resultado es una consecuencia o una fase intermediaria muy vinculada con la acción que ha decidido realizar. No basta que se represente el resultado como posible; lo considera, por el contrario, como etapa intermedia o presupuesto vinculado de manera segura con el fin que persigue, pese a que no tenga por segura su producción. Aunque no lo desee o prefiera evitarlo, sin embargo está decidido a realizar el hecho previsto.

Se cita como ejemplo el caso de quien busca matar a una persona prendiendo fuego a su casa y considera que la muerte de otras está de modo indefectible vinculada a la realización de su objetivo, pero espera que no se encuentren allí en el momento de provocar el incendio. Otro ejemplo: cuando el agente, con el fin de cobrar un seguro de vida establecido en relación con la víctima, le causa la muerte provocando el naufragio del barco donde ésta se encuentra y a sabiendas de que otras personas perecerán de todas maneras. Este caso implica que el agente considere como inevitablemente vinculada la muerte de éstas con la producción del resultado que tiene por seguro (muerte de persona asegurada). Sin embargo, tampoco es indispensable que estime como ineluctable la producción de este primer resultado si se representa como seguras las consecuencias conexas. Aquí, el agente se figura sólo como probable el resultado querido (por ejemplo, cuando el delincuente que ha programado el mecanismo incendiario tiene por probable que éste sea desactivado), pero se representa como necesarios los efectos de su realización (muerte de terceros). Por esto, se habla de resultado doloso incierto con efectos necesarios (beabsichtichtigter unsicherer Erfolg mit sicheren Nebenerfolgen). Así mismo, poco importa que el agente afirme que hubiera preferido evitar la muerte de las otras víctimas.

La poca trascendencia de la diferencia entre dolo directo de primer grado y dolo directo de segundo grado explica que muchos autores la rechacen y estimen que se trata de una sola clase de dolo. En ambos, uno de los aspectos del dolo no se presenta de manera completa, pero esta carencia es compensada cabalmente. Así, en el dolo directo de primer grado, la decisión clara de alcanzar el resultado equilibra la conciencia que la realización del resultado es sólo probable. En el dolo directo de segundo grado, la representación de que el resultado, no querido de modo inmediato, está vinculado de modo necesario al primero es el elemento que compensa la decisión no dirigida directamente a producirlo. Si alguna importancia puede tener esta distinción es, en particular, a nivel de la individualización de la sanción penal.

3. Dolo eventual

3.1. Introducción

La doctrina propone diversas maneras para precisar en qué consiste el dolo eventual. Las dificultades existen tanto por la complejidad de la situación, sobre todo cuando se trata de distinguirlo de la culpa consciente, como por la imprecisa y heterogénea terminología utilizada. De acuerdo con la importancia que dan a uno de los dos aspectos del dolo, las diferentes sugerencias pueden ser agrupadas, por un lado, en teorías cognitivas y, por otro lado, en teorías volitivas. Además, no hay que olvidar que también se proponen criterios mixtos. De modo que resulta casi imposible y poco práctico, en una exposición como la presente, presentar cada una de las opiniones. Por último, hay que considerar también, por un lado, que los criterios volitivos implican siempre la representación del resultado, pues no se puede querer algo de lo que no se tiene consciencia y, por otro, que los criterios cognitivos planteados encubren u ocultan un factor volitivo. Por ende, no deben sobrestimarse las distinciones propuestas.

3.2. Prioridad al elemento intelectual

Según la teoría de la posibilidad (Moglichkeitstheorie), se considera como determinante el hecho que el autor se hubiera representado como posible la realización del resultado y no se haya abstenido de actuar, sin importar su actitud respecto al mismo (aprobación, indiferencia). Una variante de esta teoría exige, en lugar de la simple posibilidad de que el resultado se produzca, que el autor lo prevea como factible, próximo y no sólo como posible (teoría de la probabilidad, Wahrscheinlichkeitstheorie). En la medida en que la realización del resultado es percibida por el autor como inminente (muy probable), se le imputará, evidentemente, a título de dolo directo.

En esta perspectiva, en los últimos años, se ha buscado, sin considerar el grado de probabilidad, reforzar el aspecto cognitivo afirmando que existe dolo cuando el agente crea un peligro de tal importancia que racionalmente una persona cuerda debe pensar que el perjuicio debe producirse 0, al menos, que puede consumarse. Así mismo, se ha propuesto precisar la teoría de la probabilidad recurriendo al criterio de que el agente, en el momento de la acción, no haya considerado el resultado como consecuencia improbable de su comportamiento. De manera más radical, se ha planteado, partiendo de la idea de que toda acción delictuosa implica una situación de peligro, que el objeto del dolo sólo es la conducta típica (art. 121, conducta con riesgo no permitido de lesionar). De modo que no es decisivo tener en cuenta el factor volitivo, puesto que la represión a título dolo sería justificada por el conocimiento del riesgo que tenga el agente.

Estos últimos planteamientos, sin embargo, no se limitan a definir al dolo sólo considerando el aspecto cognitivo, ya que la referencia a la conciencia de la probabilidad (tomar en serio el peligro) es considerada para determinar cuándo ésta implica que el agente ha tomado una decisión (tomar en serio el resultado probable y actuar en consecuencia). En realidad, así, el criterio favorable al elemento cognitivo es enriquecido con un elemento referido a la voluntad aún de manera atenuada, lo que significa, en buena cuenta, volver a introducir el elemento volitivo de manera velada.

De esta manera, se relega la voluntad, que sin embargo es esencial en el dolo. Por más sugestivo y moderno que se le estime, no resulta convincente afirmar que debe afirmarse que obra con dolo quien es consciente de lo que hace, conociendo el peligro concreto que genera su comportamiento. Esta propuesta de interpretación tampoco es compatible con los criterios normativos que inspiran el Código Penal vigente e implica tener que reducir la acción humana a sólo sus componentes intelectuales.

Por último, no está demás señalar que, en la medida en que se trata de reconocer al criterio de la probabilidad el papel fundamental para definir el dolo, no se tiene en cuenta, de un modo suficiente, la enorme dificultad que hay para definir este factor y, en particular, que es imposible distinguir posibilidad de probabilidad sin caer en la arbitrariedad; puesto que no hay criterio preciso y objetivo para determinar en qué momento un suceso posible deviene, primero, probable y, luego, en altamente probable. También, se olvida que la consciencia, en el dolo, es un conocimiento o un saber calificado, lo que es fuente de confusión. Así, en el dolo directo el agente puede también representarse el resultado como sólo probable, pero esto no basta para admitir que existe. En la culpa consciente, el agente también se representa el resultado como posible, pero no puede ser considerada, en contra de lo que afirman las teorías cognitivas extremas, como dolo, pues, el autor carece de voluntad de realizarlo (por ejemplo, intervención quirúrgica de alto riesgo). Del simple hecho de que el agente se represente el resultado, por ejemplo, como seguro, no puede deducirse sin más que ha decidido consumarlo.

3.3. Prioridad al elemento voluntad

Los criterios que prefieren otorgar la prioridad al elemento volitivo han sido expresados de diversas maneras. El elemento común que los vincula es la actitud del agente respecto al resultado que se representa como posible. Esta actitud ha sido descrita, a veces, como el hecho de que el agente apruebe o consienta el resultado que se imagina como probable (teoría de la aprobación o del consentimiento). En su foro interno, debe considerar la producción del resultado como bienvenida, circunstancia que conlleva una apreciación negativa de la actitud del sujeto activo. En otras ocasiones, se ha considerado suficiente que haya mostrado desinterés respecto al perjuicio probable de su comportamiento (teoría de la indiferencia); es decir, que lo hubiera aceptado con relativo desdén o lo tenga como consecuencia positiva. La indolencia del agente frente a la probabilidad de causar un perjuicio a terceros pone en evidencia, al menos, que se ha resignado a producirlo. Así, el dolo eventual estaría excluido en la hipótesis de que el agente tuviera al resultado como indeseable o esperara que no se produjera. También, se ha propuesto un planteamiento negativo para determinar su voluntad. Con este objeto se niega el dolo eventual cuando la voluntad que controla el desarrollo del hecho está dirigida a evitar que el resultado se produzca!8. Ambas teorías no logran explicar todos los casos problemáticos, pero pueden ser consideradas como criterios útiles para admitir o rechazar el dolo eventual.

La insuficiencia de estas teorías se debe a que, mediante los criterios propuestos, atribuyen una importancia indebida a los deseos con que actúa el agente, cuando en realidad lo decisivo es saber a favor y en contra de qué se ha decidido. El hecho de que el autor desee que no se produzca el resultado que se ha representado como probable, no es óbice para que el mismo le sea imputado a título de dolo, cuando decide correr el riesgo que se realice con ocasión de ejecutar la acción con la que pretende alcanzar otro objetivo anhelado. El resultado probable es asumido como un mal menor para realizar la meta querida. Es el caso de quien apuesta que, mediante un disparo de revólver, es capaz de dar en la copa que sostiene una persona en la mano y sin lesionarla. Para ganar la apuesta, él asume este último resultado que no quiere que se origine porque de lo contrario la perdería. La posibilidad de imputarle a título de dolo la lesión que causa al fracasar en su intento se basa, precisamente, en su decisión de aceptar este resultado probable como un mal menor. Los sentimientos de aprobación o indiferencia respecto al resultado constituyen, pues, sólo simples indicios de que el delincuente ha actuado con dolo.

3.4. Doctrina mayoritaria

Actualmente, la doctrina mayoritaria recurre al criterio que no tiene en cuenta los sentimientos de aprobación o de indiferencia del agente con relación al resultado. Se considera suficiente que, respecto a su probable realización, el agente se haya conformado con que se produzca. En una situación concreta, el agente decide actuar y, entonces, se representa como probable la realización del supuesto de hecho típico. A pesar de tomar en serio esta eventualidad, en lugar de abstenerse como lo espera el ordenamiento jurídico, “ejecuta el acto”, de modo que por su manera de actuar se conforma, se resigna, hace suyo el resultado probable.

El punto de partida es que, aun en este caso, el agente ha decidido actuar con el objeto de realizar un plan (Planverwirklichung). Quien obra de esta manera y es consciente de la posibilidad de cometer un delito, debe hacer lo necesario para descartar dicha eventualidad. Si no lo hace, se puede afirmar que ha contado o calculado con su materialización. Por esto es incorrecto hablar de “dolo condicionado” (bedingter Vorsatz): el dolo como voluntad de actuar conforme a un plan no puede ser “condicionado” si el agente está dispuesto, cueste lo que cueste, a llevar a cabo su comportamiento. La consciencia que tiene de la posible realización de un perjuicio a terceros no basta para disuadirlo de actuar, de modo que comprende esta eventualidad en sus cálculos al decidirse a llevar enteramente a cabo su conducta. Se conforma así con el resultado.

En la doctrina, se usan diversas expresiones para resumir este conjunto de criterios. Así, por ejemplo, se dice que el agente debe “acomodarse” (sich abfinden), consentir (billigen) o aceptar (in Kauf nehmen). Estos esfuerzos son vanos en la medida en que tratan de describir un factor psíquico, cuando de lo que se trata, en realidad, es de precisar el criterio normativo conveniente para determinar si el autor ha actuado con dolo eventual o no.

3.5. Diferencias con culpa consciente

Resulta difícil distinguir el dolo eventual de la culpa consciente. En ambos la realización del tipo legal (en particular del resultado) es percibida por el agente como probable. Sin embargo, según las circunstancias del caso concreto no se puede sostener que formaba parte del plan conforme al cual obraba el sujeto activo. Este confiaba a la ligera en que el resultado previsto —pero no calculado en su plan de actuación-— no se produciría.

Formular el criterio que permita distinguir ambos casos es bastante problemático. No se trata, claro está, de fijar un cartabón de orden psicológico, sino más bien de precisar un criterio normativo. Con estas limitaciones, se puede sostener que actúa con dolo eventual quien, considerando seriamente la posibilidad de que se efectúe un tipo legal o uno de sus elementos, decide ejecutar su comportamiento y, de esta manera, se conforma con su realización o la acepta.

Para saber si el agente incluye en su plan de acción el resultado previsto como probable hay que recurrir a los diferentes criterios propuestos mediante las diversas teorías: aprobación, aceptación, indiferencia, confianza con relación al resultado, asumir, hacer suya, tomar en serio, su producción. Por el contrario, en caso de culpa consciente, el agente no ha calculado la realización del tipo legal o del resultado como formando parte de su plan de acción y, además, el mismo confía imprudentemente en que evitará lo que se había representado como posible (muerte en el caso de homicidio o minoría de edad de la víctima en el caso de violación de un menor de 14 años) o tiene la esperanza de que no suceda y no deja que los sucesos sigan simplemente su curso.

3.6. Hipótesis posibles

Como en relación con el dolo directo, pueden presentarse, por lo menos, tres situaciones de hecho con respecto al dolo eventual. La primera consiste en un conflicto entre dos resultados posibles: el agente decide producir un perjuicio (matar a una persona por venganza) y, al mismo tiempo, prevé un segundo resultado probable como subsidiario (lesionarla). Este resultado es imputable a título de dolo eventual y no de dolo directo porque no es una consecuencia necesariamente vinculada al fin querido y perseguido por el sujeto activo. Sucede lo mismo, cuando éste realiza un acto que puede dar lugar a diversos resultados sin preferir uno de ellos en especial. Por ejemplo, el asaltante que dispara su arma de fuego contra sus perseguidores sin importarle quién será muerto o lesionado.

La segunda situación corresponde a los casos en que el delito intermediario para la comisión del comportamiento querido sólo es considerado como probable por el agente. Por ejemplo, éste, sin saber que la víctima está dispuesta a practicar el acto sexual con él, la amenaza para lograr que se someta. Aquí, la coacción (art. 151) es ejecutada con dolo eventual y, la violación (art. 170) con dolo directo si la víctima no consiente.

La tercera hipótesis concierne al caso de las consecuencias posibles de la realización del resultado de la acción querida. El agente enciende una fogata en su jardín aceptando con indiferencia que se concretice el riesgo de incendiar la casa vecina. Si lo hace con simple ligereza, se trataría más bien de una culpa consciente.

La difícil distinción entre el dolo eventual y las otras formas de dolo tienen una importancia práctica, sobre todo, en los casos en los que se prevé una forma especial de dolo directo, debido a que se excluye al primero; por ejemplo, cuando el tipo legal requiere que el agente actúe “a sabiendas” (art. 140, bigamia; art. 312, alteración del medio ambiente).

3.7. Formas de dolo en relación con el momento de la decisión

El dolo implica, en principio, que el autor, antes de comenzar a actuar, se resuelva a ejecutar el acto y conserve su decisión durante todo el desarrollo de su intervención. Es insuficiente que manifieste después su satisfacción con la infracción que ha realizado sin dolo previo (dolus subseguens). Por ejemplo,el testigo que de buena fe declara contra la verdad no comete con dolo el delito de falso testimonio (art. 409) y permanece impune a pesar de que, después de conocer la verdad, manifiesta su complacencia de haber, objetivamente, testimoniado con falsedad. Tampoco comete hurto quien toma un bien mueble (abrigo, paraguas, libro) creyendo que es suyo y luego de darse cuenta de su error decide conservarlo para sí. En este caso, el autor cometería dolosamente el delito de apropiación ilícita de un bien que ha caído en su poder por error (art. 192, inc. 2).

También es insuficiente que el agente haya decidido con anterioridad cometer un delito para que, en caso de que se produzca el resultado, se le considere sin más responsable a título de dolo. Así, a pesar de que el marido haya adquirido un arma de fuego para matar a su mujer, no se le reprimirá a título de homicidio doloso si manipulándola de manera imprudente le causa la muerte.

Por último, se presenta el problema de saber, sobre todo en los llamados delitos permanentes, qué sucede si el dolo surge en el autor durante la ejecución de la acción. Por ejemplo, quien por descuido encierra con llave a una persona en un cuarto y, después de darse cuenta del perjuicio involuntario que causa, decide no liberar a la víctima (dolo superveniens). Su responsabilidad a título de dolo comenzará desde el momento en que decide secuestrar a la persona encerrada en un inicio por error.

0 comentarios