Cómo citar: García, P. (2019). Derecho Penal: Parte General. Lima: Ideas Solución Editorial, pp. 339-344.

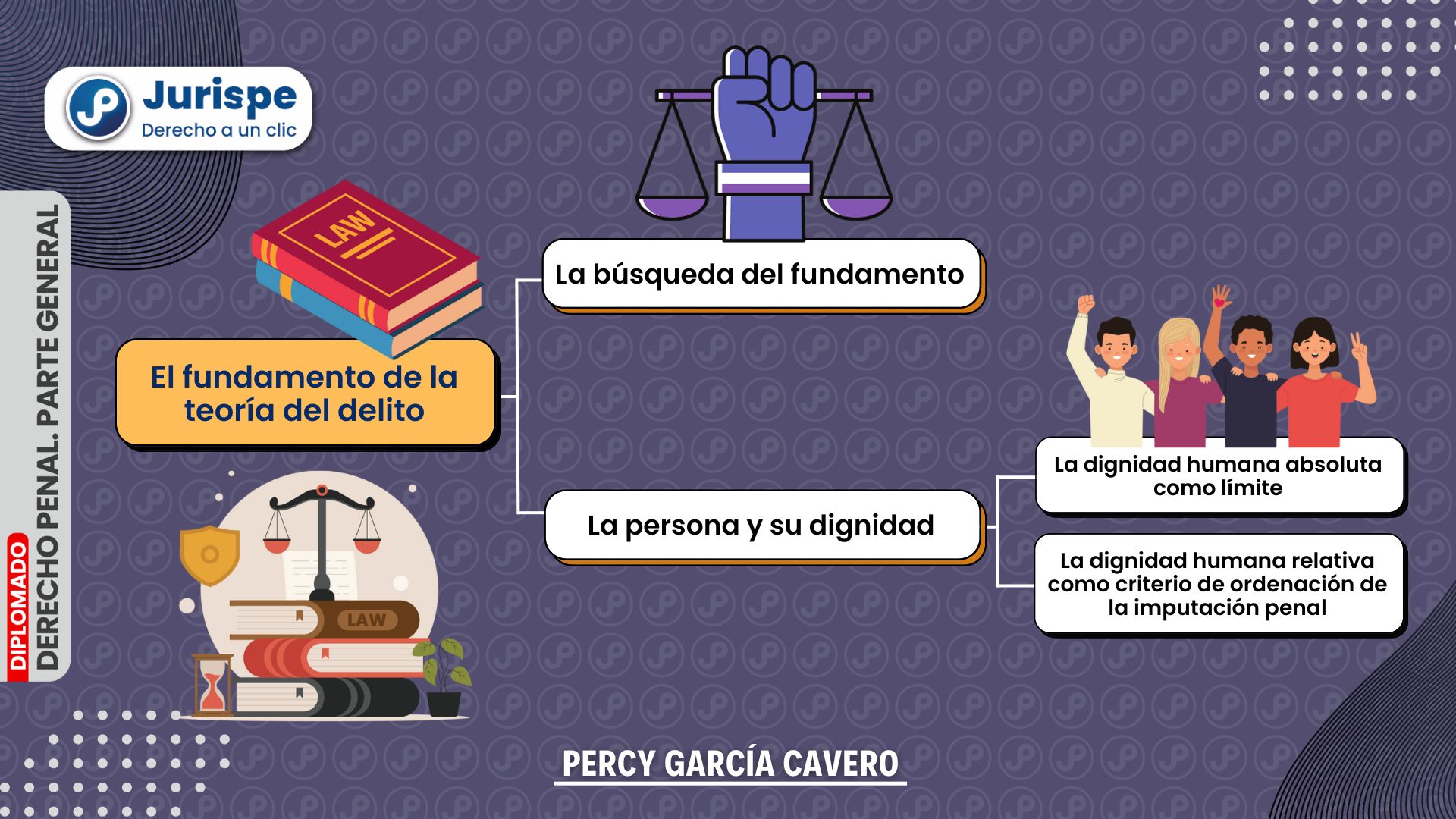

El fundamento de la teoría del delito

1. La búsqueda del fundamento

En la dogmática penal científica siempre se ha discutido la cuestión de cuál es la idea fundamental que permite ordenar la legislación penal en una teoría general del delito. Los causalistas, por ejemplo, consideraron que con la verificación de las relaciones de causalidad era posible identificar los elementos del delito. El neocausalismo no cuestionó la existencia de esta base empírica, pero la consideró insuficiente, ya que, conforme a la filosofía neokantiana que informaba a dicha línea de pensamiento, el delito era un producto cultural y, por lo tanto, dependiente de la manera como era valorada socialmente la realidad causal. Son, por lo tanto, los estándares culturales los que hacen posible calificar de delito ciertas relaciones de causalidad que producen una modificación desvalorada en el mundo exterior.

Un giro importante en la determinación de las estructuras conceptuales sobre las que se construye el delito tuvo lugar con el finalismo, en la medida que dejó de poner la mirada en lo empírico o cultural, para centrarse en lo permanente de las cosas. Con las llamadas estructuras lógico-objetivas, el finalismo procuró desarrollar una teoría del delito que rescatase lo propiamente humano y, a la par, la asegurase de las inestabilidades políticas que pudiesen llevar a un abuso de su configuración con la finalidad de hacerla “políticamente rentable”. No obstante, su mayor virtud se convirtió, al final, en su principal defecto, pues al poner la mira en la excepción (evitar regímenes injustos) dejó de tener en cuenta que lo natural es el cambio social y, por lo tanto, también la variación de las necesidades de imputación. En este sentido, la teoría del delito de corte finalista, afincada en estructuras inmutables, trajo como consecuencia la desatención al carácter dinámico de los criterios de imputación penal, lo que finalmente produjo su falta de correspondencia con las necesidades sociales de punición.

La crítica al carácter cerrado del sistema finalista motivó, como reacción, el desarrollo de líneas de pensamiento que procuraron abrir la teoría del delito a los requerimientos sociales de castigo. Pese a este objetivo común, los nuevos planteamientos no han seguido un mismo enfoque metodológico. El funcionalismo orientado a las finalidades político-criminales regresa, de alguna manera, a la lógica neokantiana de los valores para definir el delito, pero no dejándolos en el mundo etéreo de la cultura, sino anclándolos en las bases político-criminales de la moderna teoría de los fines de la pena. En un plano más sociológico, el funcionalismo radical define el delito en función de aquello que, para la sociedad de la que se trate, constituye una perturbación social que debe salvarse con la imposición de una pena. En una línea de pensamiento similar discurre también la propuesta normativista que sostiene que, si bien el hecho punible constituye la lesión culpable de un bien jurídico, solamente su entendimiento como el cuestionamiento a la validez del ordenamiento jurídico legitima la imposición de la pena. Por su parte, las propuestas analíticas elaboran la teoría del delito desde su entendimiento como una infracción de la norma de conducta, encargándose de determinar desde la lógica y el lenguaje las reglas para imputar a una persona la responsabilidad penal por dicha infracción.

El panorama sucintamente descrito muestra que la formulación de una teoría del delito debe encontrar cuál es su llave maestra o concepto fundante, pues solamente de esta manera se podrá tener la pretensión de constituirse en una construcción conceptual completa, coherente y con un sentido propio. Mientras los causalistas y los neocausalistas pusieron la mirada en el hecho, entendido como realidad empírica o como realidad valorada, el finalismo lo puso en el sujeto individual. En nuestra opinión, resulta correcto que la teoría del delito ponga la atención en el sujeto actuante, pues un hecho solamente puede alcanzar relevancia penal si se pone en relación con un sujeto. No obstante, el fallo del finalismo fue definirlo únicamente en función de sus capacidades individuales (la actuación final de un sujeto con libertad de voluntad), lo que significó dejar de lado su faceta social. El sujeto del Derecho penal no es un individuo que simplemente exterioriza voluntades, sino fundamentalmente una persona que interactúa socialmente en función de normas.

El funcionalismo de corte sociológico ha destacado el aspecto social de la persona, aunque lo ha hecho con una radicalidad tal que ha negado su individualidad. Según este planteamiento, la persona debe ser definida por el sistema social a través de sus criterios de ordenación (estructura normativa de la sociedad), por lo que se tendrá por tal a quien, en atención al contexto social, le corresponde cumplir con los deberes establecidos en las normas. En nuestra opinión, éste es el punto más discutible del funcionalismo sociológico, pues la persona tiene tanto una faceta social, como una individual que no pueden ser ensombrecidos en la definición del delito. En consecuencia, hay que ser tan críticos con Welzel por centrarse solamente en la faceta individual de la persona, como con Jakobs por enfocarse exclusivamente en el aspecto social. El concepto clave para la formulación de la teoría del delito es, sin lugar a dudas, la persona que realiza el delito en perjuicio de otra persona o de la sociedad, pero no vista parcialmente en su capacidad individual o en su relevancia social, sino desde un enfoque integral.

2. La persona y su dignidad

El artículo 1 de la Constitución Política establece que la defensa de la persona humana y el respecto de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado. En este sentido, el Derecho penal, como parte del sistema social, debe estar dirigido a la protección de la persona. Esta protección obliga no sólo a tener que imputar responsabilidad penal a quien afecta los aspectos esenciales de una persona, sino también a ajustar los criterios de imputación de responsabilidad penal a la persona del autor. Como puede verse, la teoría del delito debe estar informada doblemente por el concepto de persona, pues el injusto penal se sustenta en una afectación a la persona y la culpabilidad en la posibilidad de imputar dicho injusto a una persona. Sin embargo, no es suficiente con que la teoría del delito se haga a partir de una idea de persona, sino que el concepto de persona utilizado debe estar necesariamente informado, por mandato constitucional, de la dignidad humana.

La dignidad humana no es una simple atribución social contingente, sino que le corresponde a toda persona por el hecho de ser un ser humano. Siguiendo a Hervada, puede decirse que la dignidad de la persona humana significa que se trata de un ser con una dimensión espiritual que es lo que le proporciona la intensidad y la perfección del ser más altas que el resto de seres del mundo animal. La dignidad humana tiene dos expresiones: una absoluta y otra relativa. La primera constituye un mínimo irrenunciable del que ninguna persona puede ser despojada, mientras que la segunda está referida a su actuación práctica, por lo que la persona puede ir perdiéndola en función de la manera como vaya actuando. Ambas expresiones de la dignidad humana deben ser consideradas por la teoría del delito, si es que quiere tener como referencia el concepto de persona del que parte la Constitución.

2.1. La dignidad humana absoluta como límite

La dignidad humana absoluta constituye fundamentalmente un límite a la formulación de cualquier teoría del delito, en la medida que la dogmática penal, al definir lo que se debe entender por un delito, no puede negarle a la persona el aspecto irrenunciable de su dignidad. Lo que la dignidad humana impide de manera absoluta es que las construcciones dogmáticas den entrada a una instrumentalización de la persona, llegándosele a tratar como un simple objeto del derecho de cosas. Esta limitación absoluta no opera únicamente en el plano de la formulación general de la teoría del delito, sino que se expresa también en la definición de varios de sus aspectos específicos.

A nivel general, la dignidad humana absoluta impide una relativización del concepto de persona al formular la teoría del delito, dejándolo en manos de criterios puramente convencionales. La imputación penal debe tratar al sujeto que comete un delito siempre como una persona, no siendo posible negarle tal calidad bajo ningún concepto o argumento. En este orden de ideas, no podrá encontrar legitimación alguna un Derecho penal del enemigo que se sustente en la negación del estatus de persona a ciertos individuos especialmente peligrosos. Si bien es posible endurecer la reacción penal o incluso restringir algunas garantías penales frente a formas especialmente graves de criminalidad, de ninguna manera la legitimidad de este proceder podrá sustentarse en la negación del estatus de persona del infractor.

La dignidad humana absoluta constituye también un límite en aspectos específicos de la teoría del delito. En el caso de la tipicidad, la relevancia típica de varias conductas solamente puede encontrar explicación en la dignidad absoluta de la persona: el delito de inducción o ayuda al suicidio, el delito de aborto o el delito de omisión del deber de socorro. En el caso de la legítima defensa, por ejemplo, la necesidad racional de la defensa se apoya precisamente en el carácter de persona del agresor, en la medida que, si bien desconoce al agredido como persona, esta situación no legitima a tratar al agresor como un simple objeto peligroso contra el cual se pueda reaccionar de cualquier manera eficaz. El agresor sigue siendo una persona y, por lo tanto, el que se defiende frente a la agresión debe utilizar siempre el medio menos lesivo. De la misma forma, el límite del consentimiento a los bienes jurídicos disponibles se explica en la irrenunciabilidad de determinados bienes de la persona, pues ni siquiera la propia voluntad de la persona es capaz de suprimir su dignidad. A nivel de la culpabilidad, la dignidad humana absoluta impide que el reproche penal al autor se pueda sustentar únicamente en la necesidad social de pena.

2.2. La dignidad humana relativa como criterio de ordenación de la imputación penal

La dignidad humana tiene, por otra parte, una manifestación relativa que se proyecta en su actuación práctica. La persona actúa en sociedad en orden a alcanzar su realización personal. Esta realización no puede obtenerse, sin embargo, de cualquier manera, sino que, en su interrelación con los demás, la persona debe observar ciertas reglas de convivencia esenciales. Si tales reglas no son observadas, entonces la dignidad relativa de la persona se degrada, lo que permite el reproche colectivo y eventualmente la imposición de una sanción. Debe quedar claro que el castigo no se sustenta en la simple necesidad de mantener el sistema social, sino que es necesario un reproche social contra el autor por su falta de fidelidad a las reglas que imponen el respeto a los demás. Este reproche punitivo solamente tiene lugar si el infractor, mediante su libre actuación, comunica un cuestionamiento a la vigencia de las normas elementales de convivencia.

Dos aspectos vinculados a la actuación práctica de la persona son determinantes en la elaboración de la teoría del delito. Por un lado, la persona actúa libremente, lo que significa que sólo se le podrá responsabilizar de aquellos hechos que pueden ser considerados el ejercicio individual de su libertad. Esta libertad presupone el conocimiento de lo que está haciendo y la capacidad de ponderarlo debidamente. Al aspecto individual de la personalidad, debe sumarse, por otro lado, el aspecto social, el cual está constituido por su responsabilidad frente a los demás. Para determinar esta responsabilidad se debe tener en cuenta las particularidades de la sociedad en la que se actúa, siendo en este punto de singular importancia la complejidad y el anonimato de los contactos sociales actuales. En efecto, una persona no responde en la sociedad de hoy por todo lo que puede evitar, sino solamente por aquello que se le exige socialmente en función de la posición que ocupa. A partir de esta idea queda claro la razón por la que la imputación penal se sustenta en la infracción de los roles jurídicamente atribuidos. En suma, la llave maestra de la construcción conceptual del delito descansa en una concepción de la persona que no es puramente individual, ni tampoco de base exclusivamente sociológica, sino que debe recoger ambos aspectos de la personalidad, pues no es posible prescindir de uno de ellos en una teoría del delito que se corresponda con la dignidad humana.

0 comentarios