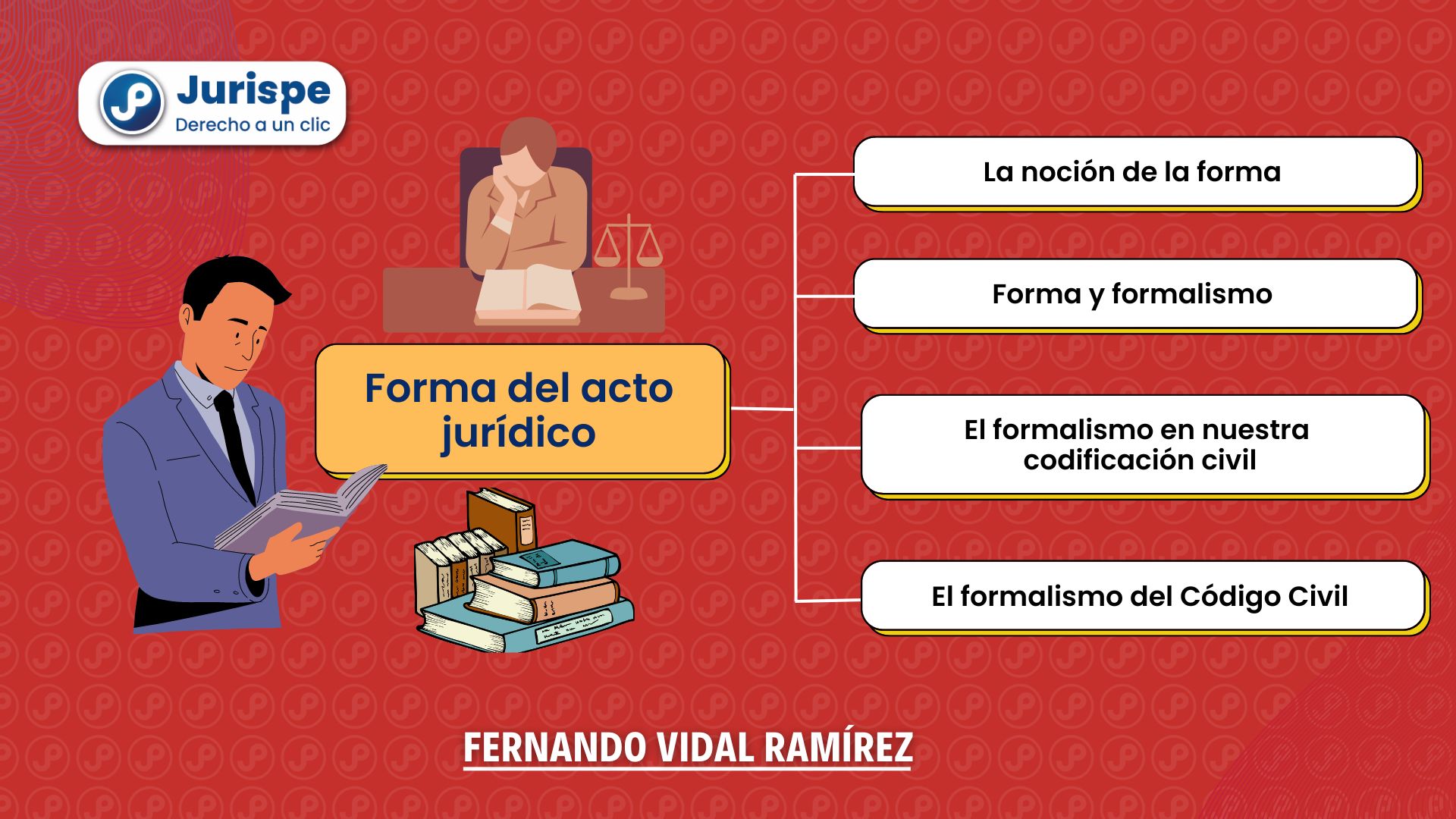

Cómo citar: Vidal Ramírez, Fernando. El Acto Jurídico. Lima. Gaceta Jurídica. Novena edición., 2013, pp. 140-144.

La forma del acto jurídico

1. La noción de la forma

La forma, como lo acabamos de advertir, es el aspecto externo de la manifestación de voluntad, lo que la reviste, cualquiera que sea el modo utilizado, sea mediante expresión oral o escrita, y también mediante conductas expresivas. Según Messineo, la forma es el medio, o el modo, con el que se pone en ser la declaración (expresa) de voluntad, o sea, es el aspecto exterior que esta última asume; la forma, por consiguiente, es un elemento indispensable que, en cierto sentido, se identifica con la declaración de voluntad, de manera que, sin una forma, la declaración de voluntad no podría emitirse. Para Betti, la forma es el modo como es el negocio, es decir, como se presenta frente a los demás en la vida de relación: su figura exterior. Castán Tobeñas indica que la forma es el medio por el cual se produce y se exterioriza la manifestación de voluntad.

Así planteada la noción de la forma, no debe entenderse únicamente como la simple manera como se manifiesta la voluntad, pues hay formas sencillas, como la donación de un bien mueble de escaso valor que puede realizarse verbalmente (artículo 1623), y también formas complejas, en que se exige que se realicen por escrito, como la donación de un bien mueble de valor considerable (artículo 1624) o la constitución de una fianza (artículo 1871), o que se realicen por escritura pública, como la donación de un bien inmueble (artículo 1625).

La misma complejidad de las formas pueden dar lugar a acto jurídicos que requieren celebrarse con formalidades que deben cumplirse en el momento de la celebración del acto jurídico, pues son concomitantes a su celebración, como en el testamento por escritura pública (artículo 696) y el testamento cerrado (artículo 699); y formas que requieren de formalidades previas y concomitantes a la celebración del acto, como en el matrimonio (artículos 248 a 259); y, formas que requieren de formalidades posteriores a la celebración del acto, como en el matrimonio in extremis (artículo 268).

La sencillez o complejidad de las formas dependen del imperativo de la ley, que las permite o las impone según la trascendencia familiar o patrimonial, y aún social, que el acto jurídico pueda tener o se le atribuya. Pueden depender también de la voluntad de las partes cuando quieren darle certeza y seguridad al acto que celebran. En uno y otro caso, la ley atendiendo a la trascendencia del acto jurídico o a la certeza y seguridad que las partes quieran darle, se pone en evidencia la función fundamental que le corresponde a la forma en cuanto debe servir de medio probatorio idóneo de la existencia y del contenido del acto.

Planteada como queda expuesta la noción de la forma, su problemática ha oscilado entre la ausencia de formas forzadas o el imperio de estas, es decir, entre forma y formalismo.

2. Forma y formalismo

El formalismo, entendido como el uso forzado e inevitable de formas, como ha escrito Boffi, está lejos de ser una cuestión formal. Y tiene razón, pues el formalismo hay que apreciarlo en su evolución histórica.

El formalismo, repetimos, entendido como el uso forzado de formas, ha sido característico en los actos jurídicos que se celebraban en los grupos sociales primitivos y ha sido también una característica de los ordenamientos jurídicos incipientes, pues los actos jurídicos para ser eficaces no dependían de la voluntad de quienes los celebraban, sino del cumplimiento de formas rituales, máxime si la escritura, desconocida o insuficiente, era sustituida por el simbolismo de los ritos.

El formalismo como característica es señalada por los Mazeaud como propio de los derechos primitivos y acotan que en el antiguo Derecho Romano no nacían las obligaciones si los contratantes no cumplían con fórmulas rituales; que ese formalismo cedió algo cuando Roma se convirtió en una gran ciudad comercial, pero que las invasiones germánicas produjeron un retorno a las formas; que el antiguo derecho francés no se libró del formalismo sino poco a poco y gracias a los canonistas, quienes afirmaban que la palabra dada debía ser respetada cualquiera que fuera el modo de expresión de la voluntad; y que, por último, la tesis de los canonistas triunfó plenamente con la redacción del Code Civil, el que no consideró a la forma como condición esencial para la validez de las convenciones. Arauz Castex y Llambías resaltan también que en los pueblos de cultura incipiente el formalismo estaba sobre la base de su organización jurídica, pues los actos jurídicos no derivaban su eficacia de la voluntad de los celebrantes, sino del cumplimiento de las formas y que cuando en el Derecho Romano hicieron su aparición los contratos bona fide, se llegó a reconocer que el simple pacto, aún desprovisto de formalidades, era suficiente para obligar a las partes, comenzando, así, la espiritualización del Derecho, según el cual el consentimiento deviene en el factor vinculante y la forma en solo un medio para la ulterior comprobación del acto.

La recepción del Derecho Romano por el Derecho francés determinó, pues, que la forma no fuera considerada como un requisito esencial para la validez de las convenciones. En el pensamiento de Domat y de Pothier, precursores del Code Civil, se dio relevancia al consentimiento como expresión del poder vinculante de la voluntad, siendo estas ideas trasladadas a los textos napoleónicos. De este consensualismo puro se llegó a la libertad para la adopción de formas, como principio, dejándose librada la forma a la autonomía de la voluntad para después conjugarse con la noción de orden público y de ahí a hacer de la forma prescrita por la ley, la regla, y de la libertad de forma, la excepción a la regla.

Es, por lo expuesto, el Derecho moderno el que marca un renacimiento de la forma y el nuevo sentido del formalismo. Comienzan a primar criterios de seguridad en torno a los actos jurídicos para preservar el contenido de la manifestación de voluntad, salvaguardar los derechos de terceros y de facilitar la prueba de la existencia del acto. El Derecho moderno opone, así, a la consensualidad, la formalidad.

El formalismo moderno, o neoformalismo, tiene su razón de ser en los inconvenientes de la consensualidad, entendida esta como la manifestación de voluntad despojada de todo formalismo. Colin y Capitant sustentan el neoformalismo en los siguientes fundamentos: a) en la importancia de ciertos actos jurídicos, que justifica la imposición de una forma solemne; b) en la publicidad que debe darse a ciertos actos jurídicos; y, c) en la precisión requerida en ciertos actos jurídicos, los que por ella deben contar con una declaración de voluntad escrita.

3. El formalismo en nuestra codificación civil

El Código Civil de 1852, siguiendo el modelo francés, no consideró a la forma como requisito de las convenciones y de los contratos. Tan solo especificó forma para los contratos traslativos de dominio, aunque con carácter ad probationem, es decir, como medio de prueba (artículo 1232). Con este mismo criterio estableció la regla según la cual: “No debe confundirse el contrato con el documento que sirve para probarlo. Puede subsistir el contrato, aunque el documento se declare nulo por cualquier defecto”, regla que ha tenido la virtud de ser receptada por el Código Civil de 1936 (artículo 1131), por el vigente (artículo 225) y, aún, por el Código Procesal Civil (artículo 237).

El viejo y derogado Código de Procedimientos Civiles, promulgado en 1911 durante la vigencia del Código Civil de 1852 y que ha acompañado al Código de 1936 durante toda su vigencia y hasta entrado en vigor el Código actual, introdujo la forma ad solemnilatem, es decir, la forma como requisito de validez, al disponer que: “Si la ley exige como solemnidad de algún acto el otorgamiento de instrumento público, este es el único medio de probar la realidad y legitimidad del acto” (artículo 407).

Según lo hemos ya desarrollado, es con el Código Civil de 1936 que se introdujo a nuestra codificación civil sistematizadamente la Teoría del Acto Jurídico y con ella se incorporó a la forma como requisito de validez (artículo 1075), pero conjugó la forma ad solemnitatem con la forma ad probationem, pudiendo los celebrantes adoptar libremente la forma solo cuando la ley no la imponía al acto que iban a celebrar (artículo 1122),criterio que el Código vigente ha receptado en su artículo 143.

4. El formalismo del Código Civil

Con los antecedentes expuestos se llega al formalismo del vigente Código Civil, que es un Código formalista, cuyo criterio es informante de todo nuestro Derecho Privado, por cuanto no solo considera a la forma como requisito de validez para los actos jurídicos a los que les prescribe forma ad solemnitatem causa, sino que también prescribe formas ad probationem, aunque dando margen a que los interesados puedan, dentro de estas, adoptar las formas que estimen convenientes, y dejando de legislar sobre la forma para una gama muy limitada de actos jurídicos. El Código en vigor le da, pues, a su formalismo, una función probatoria de la existencia y contenido del acto.

El formalismo del Código Civil conjuga la libertad para la adopción de la forma con las formas designadas por la ley, esto es, conjuga la autonomía de la voluntad con el orden público y orienta la utilización de la forma a la prueba de la existencia y contenido del acto jurídico. De ahí que el artículo 143 establezca: “Cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente”.

El acotado artículo 143 registra como antecedente, como lo hemos indicado anteriormente, al artículo 1122 del Código Civil de 1936 que, a su vez, se inspiró en el artículo 974 del Código Civil argentino. Olaechea explicó la norma antecedente expresando que la regulación de la forma de los actos jurídicos se desenvolvía en el sentido de la libertad, acomodándose a los precedentes antiguos y modernos de nuestro Derecho Civil; que las partes podían emplear indiferentemente la forma que juzgaran conveniente y que por excepción se subordinaban ciertos actos a una forma predeterminada, sea por su trascendencia social y consiguiente necesidad de asegurar la destreza del consentimiento, sea por el interés que dichos actos revistan para terceras personas. Sin embargo, no obstante, lo expuesto por el propio ponente de la norma, de su tenor se infiere que la libertad para escoger la forma estaba restringida y que tal libertad solo podía ejercerse cuando la ley la permitía. Por ello, atendiendo precisamente al antecedente y a la norma vigente, la libertad para la adopción de la forma constituye una excepción a la regla general y así se explica el formalismo del Código Civil en vigencia expresado en el acotado artículo 143.

El formalismo tiene un fundamento de orden público y por eso la libertad de escoger las formas debe ejercerse dentro del orden establecido por el legislador y cuando este permite elegir entre formas verbales o documentales, y, con relación a estas últimas, entre privadas o públicas. Y también cuando el Código Civil permite, en ejercicio de esta misma libertad, dar a las formas ad probationem, el carácter de ad solemnitatem (artículo 1411). El formalismo del Código Civil se sustenta en el principio de seguridad jurídica para dar certeza a los actos y facilitar la prueba de su existencia y contenido.

La finalidad práctica del formalismo ha quedado explícita, no obstante lo cual nos vamos a ocupar más adelante de la función y finalidad de la forma, pero luego de detenernos en las diversas formas como pueden celebrarse los actos jurídicos.

0 comentarios