Cómo citar: San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal. Lecciones. Segunda edición, Lima: Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales y Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 2020, pp. 69-73.

II. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

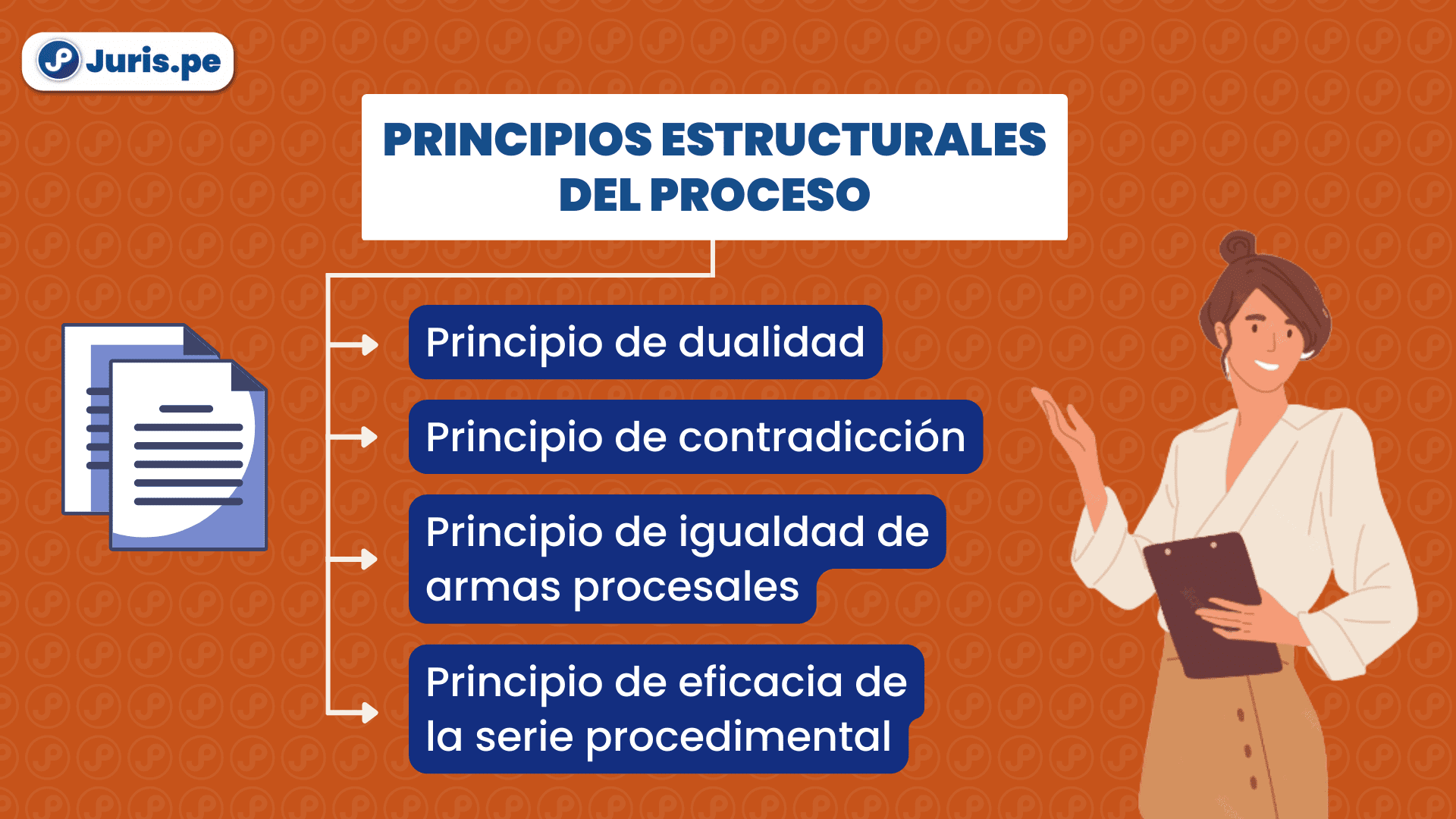

6. Principios estructurales del proceso

Los principios estructurales son consustanciales a la idea misma de proceso, por tanto, no pueden faltar [GIMENO]. Se trata de los principios de dualidad, contradicción e igualdad de armas. Aquí, también, es oportuno incorporar el principio de eficacia de la serie procedimental, con lo que se corona la perspectiva máxima de todo proceso judicial.

6.1 Principio de dualidad

Las partes, desde una perspectiva relacional, están ubicadas en dos posiciones procesales distintas y enfrentadas, y ante un juzgador que, situado neutralmente por encima de ellas, presencia y dirige una posible controversia entre quienes ocupen esas posiciones [DE LA OLIVA]. Unas partes sostienen los cargos o acusan -las llamadas partes acusadoras-, y otras se resisten, a quienes se les acusa-las denominadas partes acusadas-. Lo esencial, de cara a este principio, es la existencia de dos posiciones procesales opuestas, pues puede haber un número indeterminado de partes procesales (por ejemplo, muchos actores civiles que reclaman una indemnización al imputado o al tercero civil responsable). No puede existir proceso si no existen dos posiciones procesales, total o parcialmente, equidistantes entre sí, y sobre este principio se manifiestan y concretan los principios de contradicción e igualdad -lo expuesto, además, da pie al principio de desconcentración funcional: acusación, defensa y decisión, en cabeza de tres personas distintas [COMPAIRED/SANTAGATI]-.

Ello explica, en todo caso, que en la etapa o procedimiento principal del proceso penal: enjuiciamiento, el juicio no podrá tener lugar si el acusado acepta los cargos. Según el artículo 372.2 CPP, en clave de conformidad procesal, si el acusado admite los cargos -ser autor o partícipe del deliro materia de acusación y responsable de la reparación civil-, el juez ha de declarar la conclusión del juicio para dar lugar a una sentencia conformada (RN 2257-2009/Piura, FJ 4).

6.2 Principio de contradicción

Es un principio de carácter absoluto, que atiende a las partes y a su rol en el proceso, y permite que el proceso tenga una estructura dialéctica. Básicamente es un mandato dirigido al legislador, que le dicta un modo de conformar el proceso, y cuya efectiva aplicación no puede ser denegada por el órgano jurisdiccional. En su mérito, las partes han de acceder al proceso, cualquiera que sea su posición, y han de disponer de plenas facultades procesales para tender a conformar la resolución que debe dictar el órgano jurisdiccional. De esta manera, el acceso garantizado de las partes al proceso persigue garantizar la plena efectividad del derecho de defensa y evitar que puedan producirse contra ella, aún en la etapa de investigación preparatoria, situaciones materiales de indefensión (Corte IDH. Caso Barreta Leiva vs. Venezuela, sentencia de 17-11-09) [RIFÁ/RICHARD/RIAÑO].

El principio expresa no solo la posibilidad que tiene el acusado de conocer la imputación, sino, más bien se refiere a la prohibición de condenar a una persona sin que previamente haya sido oída y vencida en juicio [ARMENTA].

Su contenido es doble.

1. De un lado, importa la necesidad de ser oído, que se erige en un derecho no renunciable, que funciona como regla imperativa en la etapa de enjuiciamiento (artículos I.2 TP y 356.1 CPP): no se permite el juicio en ausencia (artículos 139.12 de la Constitución y 79.4-5 CPP), y como regla no imperativa en la etapa de investigación preparatoria; las partes han de haber tenido la posibilidad procesal cierta de alegar, no se requiere de una obligación de hacerlo.

2. De otro, impone el conocimiento de todos los materiales de hecho y de derecho, aunque en este último ámbito -de los materiales propiamente jurídicos- rige el iura novit curia, de suerte que el juez puede tener una tercera opinión, a condición de un previo conocimiento de las partes y la posibilidad de alegar en torno a la misma [MONTERO].

Este principio se plasma en una frase clásica: “Nadie puede ser sancionado sin ser oído y vencido en juicio”, que se identifica con los brocardos ya clásicos audiatur et altera pars y nemo inauditus damnari pottest [ASENCIO].

6.3. Principio de igualdad de armas procesales

Es otro principio autónomo -manifestación procesal del más general de “igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”- que, igualmente, tiene un carácter absoluto y la justicia es una exigencia elemental, que es impuesto al legislador y al juez; tiene incidencia en todo el desarrollo legal y fáctico del procedimiento. Se desprende de la relación de dos normas constitucionales, referidas a la igualdad ante la ley y al debido proceso penal (artículos 2.2 y 139.3 de la Constitución). Dice de la relación que debe existir entre los organismos encargados de la persecución penal y las demás partes acusadoras, por un lado, y el imputado y las demás partes acusadas, por el otro. En virtud de este principio se requiere que se establezcan las condiciones objetivas que aseguren la actuación equitativa de las partes y se eviten privilegios irrazonables a alguna de ellas (STC 6135-2006-AA/TC, FJ 5); esto es, igualdad total de oportunidades procesales para ambas partes. Complementa el principio de contradicción, específicamente su efectividad [GIMENO],

El principio de igualdad de armas exige una conducta correcta de la administración de justicia punitiva en la persecución del delito y que inevitablemente genere desventajas para el imputado, a partir de lo cual el proceso incorpora salvaguardas jurídico-procesales a las partes, en especial al imputado, con la finalidad de tener influencia en el desarrollo y los resultados del proceso [GUERRERO]. Por consiguiente, a las partes de un proceso se ha de conceder los mismos derechos, posibilidades, obligaciones y cargas, de modo tal que no quepan privilegios ni a favor ni en contra de alguna de ellas [MONTERO]. Pero no solo se requiere una regulación abstracta que reconozca la igualdad de armas, también se impone al juez el deber de “evitar que la desigualdad entre las personas [por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o económica] afecte el desarrollo o resultado del proceso” (artículo VI TP del CPC); así, debe “allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia” (artículo I.3 TP del CPP), pues toda desigualdad injustificada-no razonable- produce indefensión [CORDÓN], Solo de esta forma el proceso será realmente limpio, equilibrado o fairness, En materia procesal penal, la igualdad es un valor superior que irradia las posibilidades y, por tanto, la causa penal no puede albergar situaciones diferenciadas y tratos desigualitarios, pues todos los actores del proceso penal han de recibir idéntico tratamiento por parte de la jurisdicción, incluidos lógicamente a los aspectos de prueba. En sentido general este valor fundamental tiene tres dimensiones:

1. Como generalidad, que es la consagración de la igualdad ante la ley a efectos de los derechos y deberes, así como de los procedimientos.

2. Como equiparación, que reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, y de todos los cuidados entre sí.

3. Como diferenciación, que es la diferencia entre distintos [RAMOS BASTIDAS Y OTRA].

La igualdad de armas procesales se expresa en toda su plenitud en la etapa de enjuiciamiento (artículo 356.1 CPP), aunque tampoco puede desconocer sus implicancias en las fases de investigación preparatoria e intermedia, tal plenitud también tiene lugar en la etapa intermedia, pues importa para el acusado y las demás partes tanto el conocimiento previo y total de las actuaciones investigativas, como un derecho de postulación y alegación sin cortapisas que se plasma en las audiencias de control (artículos 345, 350 y 351 CPP). En la etapa de investigación preparatoria, sin duda, se admite una ‘aparente’ desigualdad desfavorable al imputado, reconocida como un contrapeso a favor de la sociedad, que sin embargo se salvaguarda -en lo que se denomina procedimiento preliminar participativo [AMBOS]- porque se permite al imputado -y a las otras partes procesales- no solo conocer desde un inicio los hechos y las evidencias en su contra (artículo 71 CPP), sino también interponer solicitudes de actos o diligencias de investigación e intervenir en la actuación de todas ellas (artículo 337.4 CPP), salvo aquellas que por su propia naturaleza y finalidad no deba conocer, tales como la videovigilancia, el allanamiento y el control de comunicaciones (artículos 207.1, 214.1, 226 y 230 CPP), así como las sometidas al secreto sumarial (artículo 324.2 CPP). En este último caso, se entiende que estas limitaciones son provisionales y no impiden la posterior restauración del equilibrio y la igualdad de armas [BANACLOCHE].

Es claro, por lo demás, que dotar al procedimiento de investigación preparatoria de mayores ámbitos de contradicción no puede obtenerse, político-jurídicamente, sin ningún costo. Desde el punto de vista del fiscal y del juez puede resultar aceptable solo ante posibles efectos de aceleración del proceso terminación anticipada o acortamiento de los procedimientos intermedio y de enjuiciamiento- [AMBOS]. Su concreción, como ocurre en el CPP, en casos de irrepetibilidad o indisponibilidad y de urgencia, permite, de un lado, reconocer el valor de prueba a determinados actos de investigación -la denominada: prueba preconstituida y prueba anticipada-; y, de otro, configurar diversos procedimientos especiales o trámites de aceleramiento procesal (por ejemplo: procesos inmediatos y de terminación anticipada, y trámite de conformidad procesal).

El principio de igualdad de armas está incluido en la garantía del debido proceso o juicio equitativo (STEDH Borgers de 30-10-01). Supone que el imputado o acusado no pueda estar en mejor posición desventajosa de ninguna de las otras partes.

Afecta aspectos tales como (i) la etapa de investigación preparatoria (STEDH Lamy de 30-03-89); (ii) la adopción de medidas de coerción que afecten a la libertad (STEDH Dombo Beher de 27-10-93); (iii) la presentación de las propias pretensiones; (iv) la interposición de recursos (STEDH Niedbala de 04-07-00); (v) el acceso a las pruebas.

6.4. Principio de eficacia de la serie procedimental

Para que el proceso pueda funcionar como medio adecuado de solución de un conflicto jurídico es imprescindible que la serie secuencial que lo instrumenta sea apta para que en ella se desarrolle armoniosamente el debate contradictorio buscado por el legislador [ALVARADO VELLOSO]. Varias son las fases que tiene el proceso para que sea eficaz: denuncia o iniciación fiscal de oficio, diligencias policiales, o fiscales preliminares -optativa-, inculpación formal, investigación preparatoria, acusación, defensa preliminar, procedencia del debate, juicio contradictorio, y decisión. Si faltase una de ellas, la serie procedimental se volvería ineficaz y conspiraría contra el debido proceso.

Este principio, presupone otros especialmente trascedentes: preclusión y eventualidad. El primero (preclusión), persigue que el proceso avance y una de sus formas es la eventualidad [COUTURE]. La preclusión implica la pérdida o consumación de una facultad procesal y la organización del proceso en etapas o momentos que se van clausurando para dar nacimiento a los que siguen -al terminar cada etapa o período, éste queda firme y da nacimiento a la siguiente-.

Es el efecto que tiene un estadio procesal de clausurar el anterior, de suerte que el proceso puede avanzar pero no retroceder-, para lo cual funciona la fijación de un límite de tiempo en la duración de cada estadio [ALSINA]. El segundo (principio de eventualidad) exige que las partes deben hacer uso de todas las alegaciones, excepciones y otros medios de defensa, y ofrecer y actuar sus pruebas, de una

vez y en el momento oportuno del juicio [ALZAMORA]. Persigue favorecer la celeridad de los trámites, impidiendo regresiones en el procedimiento y evitando la multiplicidad de juicios [ALSIA].

Finalmente, no es posible reconocer la eficacia de la serie procedimental, así como la prelusión y la eventualidad, sin a su vez reconocer otro principio anejo, que es del “impulso procesal de oficio“, que expresa el principio de dirección judicial, conforme al artículo II del TP del CP Civil [MONROY]. A quien corresponde impulsar o tomar la iniciativa para que continúe la tramitación del proceso es, sin duda, al juez. Ésta es la norma general, incluso en el proceso civil –el juez debe conducir al proceso hacia su fin-. La inactividad de las partes, sin embargo, puede dar lugar a la preclusión, es decir, a la pérdida de oportunidades, pero nunca a la parálisis y muerte por inanición del proceso, sin que ello signifique que determinados actos procesales solo pueden ser realizados por ellas [HORMAZABAL].

0 comentarios