Cómo citar: San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal. Lecciones. Segunda edición, Lima: Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales y Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 2000, pp. 53-58.

I. PROCESO PENAL Y CONSTITUCIÓN

1. Aspectos generales

1.1. Planteamiento básico

En el proceso penal acusatorio moderno, la Constitución adquiere una relevancia de primer orden por dos motivos centrales: formales y materiales. Primero, porque ocupa una posición de supremacía en el ordenamiento jurídico, tal como lo estipula el artículo 138, 2, de la Ley Fundamental -criterio formal: la Constitución es norma de normas-. Segundo, porque en él los derechos en conflicto son de relevancia constitucional; pues, de un lado, reconoce el derecho de persecución del delito, a cargo del Ministerio Público, conforme al artículo 158 de la Lex Superior, y el derecho de penar, residenciado en el Poder Judicial, acorde a los artículos 138, 1, y 139.10 de la Constitución; y de otro, afirma el derecho a la libertad del imputado que hace valer la defensa, atento a lo dispuesto por el artículo 139.14 de la norma suprema -criterio material- [GIMENO].

El proceso penal está definido, en sus lineamientos esenciales o fundacionales, por la Constitución: el derecho procesal penal comienza en la Constitución -aunque es de recordar que el proceso es, básicamente, una institución de configuración legal-, que siguiendo los sistemas fijados luego de la segunda mitad del siglo pasado estableció un Estado constitucional, con un fuerte componente social, que a su vez dio lugar a un intenso activismo judicial, que en cierta medida posibilitó una judicialización del derecho, con una evidente influencia del sistema anglosajón. Así, de un lado, ha correspondido a los jueces ir construyendo, con todo dinamismo; los valores -que pertenecen al mundo axiológico- y principios del ordenamiento jurídico -que se ubican en el ámbito de lo deóntico-; y, de otro, se ha estructurado un conjunto de garantías o derechos constitucionales -propiamente jurisdiccionales, entendidas como mandatos, con un mayor grado de precisión que los valores y los principios, que se proyectan sobre la actuación estatal y particular [BERNAL/MONTEALEGRE]- sin perjuicio de las garantías de la Constitución, que determinan, en sus lineamientos nucleares, qué, cómo y quién ha de ejercer la potestad jurisdiccional [DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ].

El ordenamiento político jurídico nacional adoptó una Constitución rígida y normativa. Esta tiene como principio cardinal en materia de protección de los derechos, a propósito de la aplicación del derecho penal, la necesidad del proceso; el monopolio es, pues, estatal, judicial y procesal [MONTERO]. La constitucionalización de la garantía jurisdiccional penal -que integra el principio o garantía de legalidad penal: artículo 139.8 de la Constitución-, a su vez, genera, como lo reconoce la propia Ley Fundamental, un conjunto de normas de ese nivel que definen los aspectos nucleares del ejercicio de la potestad jurisdiccional: (a) decir y hacer el derecho en casos concretos, y (b) tutela y realización del Derecho objetivo (artículos 2 y 139 de la Constitución).

Por tanto, la Constitución se ocupa -entre otros asuntos- de la conformación del proceso; regula en términos generales el método de actuación de la jurisdicción, del Estado-juez.

Todo lo expuesto, no hace sino reconocer el cambio general en los sistemas jurídicos, producido con el paso del “Estado legislativo” al “Estado constitucional”. Por Estado constitucional, como es obvio, no se entiende simplemente el Estado en el que está vigente una Constitución, sino el Estado en el que la Constitución (que no puede serlo en sentido formal: puede no haber un texto constitucional) contiene: (i) un principio dinámico del sistema jurídico político, o sea la distribución formal del poder entre los diversos órganos estatales; (ii) ciertos derechos fundamentales que limitan o condicionan (también en cuanto al contenido) la producción, la interpretación y la aplicación del Derecho; y (iii) mecanismos de control de la constitucionalidad de las leyes [ATIENZA].

1.2. Conflictos constitucionales en el proceso penal

Cuatro son las perspectivas que es del caso tener presente en estos casos:

A. Las especiales características del derecho a la libertad -artículo 2.24 de la Constitución-. Este derecho, en caso de conflicto, ocupa un rango superior al derecho de penar del Estado -y a su presupuesto, que es el derecho de persecución penal-: artículos 44, 139.10 y 159.5 de la Constitución. El derecho a la libertad puede ser calificado de un valor superior del ordenamiento jurídico, que después del derecho a la vida e integridad corporal, es el más preciado.

Su núcleo esencial está constituido, por una parte, por la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios; y de otra, por la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente (SCCC n.° C-301, de 1993).

Su eficacia se garantiza a través de los derechos procesales de incidencia o naturaleza procesal, contenidos mayoritariamente en los artículos 2 y 139 de la Constitución, nivel en el que destaca, por su carácter protector de máxima jerarquía, el derecho de defensa procesal (artículo 139.14 de la Constitución), destinado a poner límite a la actividad inquisitiva o investigativa de la autoridad pública.

B. La plena vigencia y aplicación del principio de proporcionalidad, que opera tanto para el legislador como para el juez al momento de enjuiciar la aplicación de una medida restrictiva que afecte un derecho fundamental-cualquier actuación que suprima o elimine una posición jurídica adscrita al ámbito normativo del derecho o que impida o dificulte el ejercicio de las acciones relativas a las posiciones pertenecientes al mismo [BERNAL/MONTEALEGRE]-. El principio de proporcionalidad es considerado como un principio de carácter transversal que define, desde sus propios términos, los límites -forma y condiciones- a las restricciones de los derechos fundamentales materiales (artículo VI del TP del CPP), y que se deriva la cláusula constitucional del Estado de derecho prevista en el artículo 200 de la Ley Fundamental (STC n.° 10-2002-Al/TC, FJ 195) -es, siguiendo a Alexy, una meta-principio o, si se quiere, el principio último del ordenamiento jurídico-. Así las cosas, la encrucijada que presenta se expresa en el conflicto entre dos valores de gran importancia en una sociedad democrática y en un Estado de derecho: por un lado, la necesidad de proteger la seguridad ciudadana y el orden social, asegurando la eficacia en la lucha contra la delincuencia y el buen fin del proceso penal; y por otro, la imprescindible protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente frente a los posibles abusos del poder gubernativo [BANACLOCHE].

El juicio de proporcionalidad, es obvio decirlo, está sujeto a diversas intensidades: intenso, cuando mayor sea la afectación del derecho constitucional fundamental o se afecte su núcleo esencial; y débil cuando se trate de la zona de penumbra, aquella no cobijada por el núcleo esencial o cuando se trate de asuntos en los cuales la libertad de configuración legislativa se reputa mayor [BERNAL/MONTEALEGRE] -y, por ende, la decisión judicial tiene una discrecionalidad más amplia-.

Para la concreción de este principio se parte de una premisa básica: todos los derechos fundamentales, salvo la vida misma -con la excepción, condicionada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de la pena de muerte: artículo 140 de la Constitución-, son susceptibles de limitación en el curso de un proceso penal, siempre que lo disponga la ley, con arreglo a la Constitución, y que se lleve a cabo con respeto de las condiciones previamente estipuladas y de los fines que ella reconoce-noción de razonabilidad o del fin constitucionalmente legítimo (STC n.° 2235-2004-AA/TC, FJ 6)-. En materia de medidas limitativas de derechos: medios de búsqueda de prueba y de medidas de coerción procesal (artículos VI del TP, 203.1 y 253.2 del CPP), se requiere que estas persigan un fin legítimo y emanen de la autoridad legalmente habilitada para efectuarlas. La ley debe definir con exactitud, y con las garantías necesarias, el acto limitativo de un derecho fundamental; el cual, además, ha de estar objetivamente justificado y la decisión que lo imponga debe plasmar el juicio de necesidad correspondiente.

En general, la ley debe respetar el núcleo esencial de un derecho fundamental, cuya violación se concretará cuando lo somete a limitaciones que lo hacen impracticable, dificultan irrazonablemente su ejercicio o lo privan de protección (Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, SCCC, C-489, de 1995). Asimismo, está proscrita la restricción de los derechos fundamentales que no guarden estrecha relación con la necesidad de asegurar las fuentes de prueba -fines de esclarecimiento del proceso- o prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva (artículos 202 y 253.3 CPP). Tampoco resultan posibles medidas que impliquen el desconocimiento de prohibiciones expresas en la Constitución ni las reglas esenciales del debido proceso [BERNAL/MONTEALEGRE].

Los presupuestos generales del principio de proporcionalidad son dos:

(i) el acto limitativo ha de fundarse y estar previsto en la ley: reserva legal o tipicidad procesal; y

(ii) la decisión que la autorice, además de emanada por la autoridad legítimamente autorizada (jurisdiccionalidad) -por lo general, la autoridad judicial, con excepciones puntualmente admitidas a la Fiscalía o la Policía- ha de estar especialmente motivada, es decir, referida a los requisitos que justifican la limitación del derecho fundamental (justificación teleológica).

Los requisitos generales que debe cumplir la medida que limita un derecho fundamental se concretan en el cumplimiento de tres subprincipios:

(i) Ha de ser necesaria para conseguir el fin perseguido, al punto que debe examinarse que este no puede alcanzarse por otra medida menos gravosa que suponga un coste menor -relación medio-medio- (subprincipio de necesidad o indispensabilidad);

(ii) El objetivo que pretende alcanzar ha de guardar relación con el fin real, constitucionalmente legítimo y socialmente relevante, que persigue su imposición -relación medio-fin- (subprincipio de idoneidad);

(iii) La intensidad de la intervención de un derecho fundamental en un caso concreto, que puede ser intensa, mediana o leve, ha de tener en cuenta el fin constitucional perseguido, de suerte que será del caso comparar la gravedad del delito o, en todo caso, su trascendencia social, y la entidad de la afectación del derecho fundamental coimplicado, a fin de que el sacrificio impuesto al derecho fundamental que se restringe no resulte desmedido (subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación) [GRÁNDEZ CASTRO]. Es determinante que el último paso considere el grado de afectación del derecho fundamental en relación con el beneficio obtenido y, en particular, asegurar la protección del núcleo esencial del derecho afectado [BERNAL/MONTEALEGRE].

C. Otro principio transversal, a menudo confundido con el principio de proporcionalidad —que opera frente a las decisiones que afectan derechos fundamentales—, es el de intervención indiciaría, cuyo auténtico significado se centra en los actos de investigación de los delitos que tienen lugar en un Estado de derecho, y busca proteger al ciudadano frente a intervenciones restrictivas aleatorias o indiscriminadas de los poderes públicos so pretexto de la averiguación de los delitos [Martín Morales], Es una reacción a distintas formas de exceso, que opera de modo previo a las decisiones restrictivas y se concreta en las circunstancias fácticas que soporten la posibilidad de la existencia de un delito, en el contenido de información que la autoridad penal cuente para imponerla [Bernal/ Montealegre] . El CPP, en los artículos VI del Título Preliminar, 203.1 y 253.2, claramente lo diferencia del de proporcionalidad. Este principio hace referencia a la necesidad de contar con una imputación concreta, con indicios de criminalidad suficientes o, textualmente, “suficientes elementos de convicción”, para dictar una medida limitativa de un derecho fundamental: medidas coercitivas y medidas instrumentales restrictivas de derechos.

Lo crucial de este principio es que su aplicación, estrechamente vinculada al caso concreto, exige una estricta relación entre la naturaleza e intensidad de la medida limitativa, el delito objeto del proceso penal -su gravedad o trascendencia social- y el momento procesal en que se dicta (no es lo mismo imponer tal restricción en los inicios de la averiguación penal, que avanzado el proceso). Por consiguiente, las exigencias de probabilidad delictiva —causa probable— serán mayores conforme avanza el proceso. Caso especial son los delitos de peligro abstracto, pues en estos, por su especial naturaleza, la restricción no puede supeditarse a la concurrencia de una sospecha concreta, siendo el caso más típico el control de alcoholemia [Asencio].

.

D. Por lo demás, y conjuntamente con las nociones de legalidad, jurisdiccionalidad, proporcionalidad e intervención indiciaría, hace falta que la restricción se ejecute con respeto de unas mínimas garantías. Las garantías en la ejecución de la restricción tienden tanto a asegurar la fiabilidad del medio utilizado, como la salud e integridad personal de la persona investigada. Estas no constituyen una lista cerrada y han de ser aplicadas en atención a la naturaleza del método limitativo y a sus circunstancias [Asencio].

[email protected]

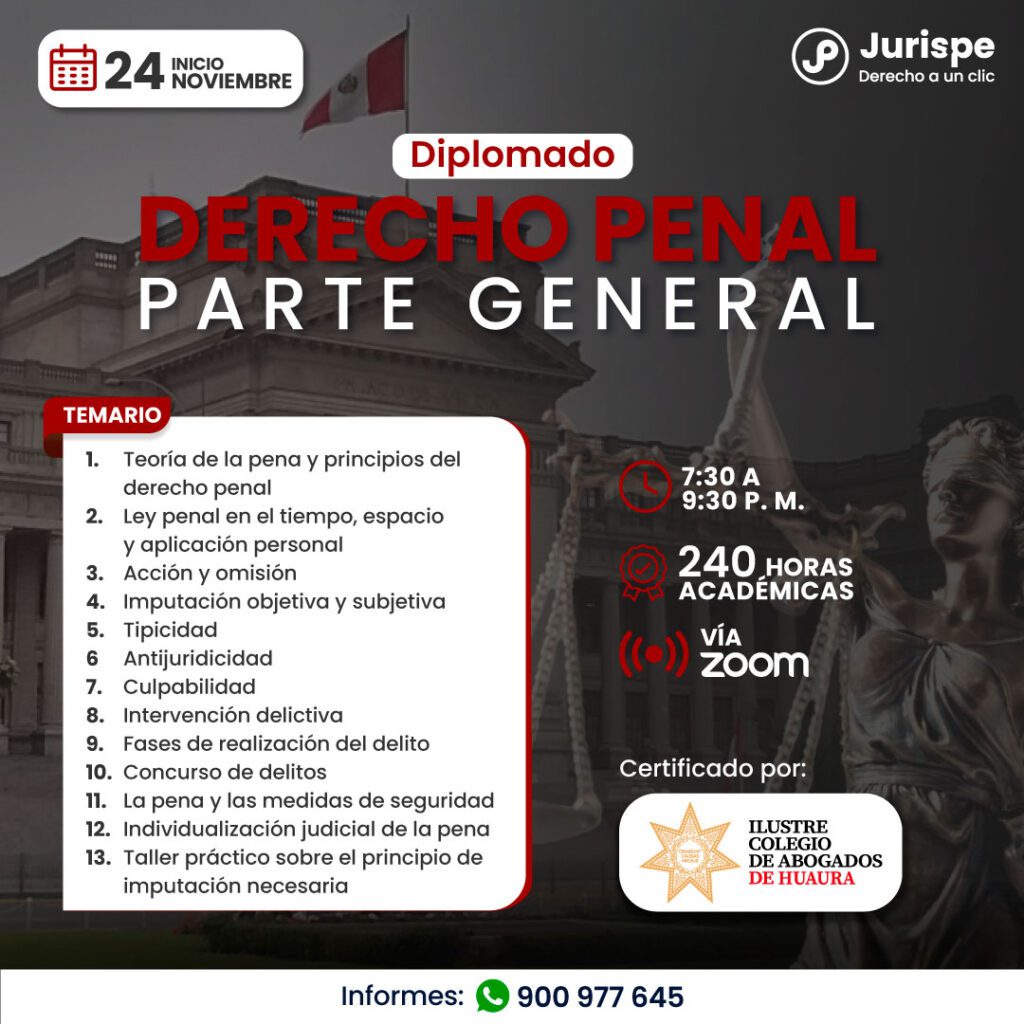

Información sobre: “El diplomado en derecho penal.parte general”

[email protected]

966801624 y 952746145